Construction d’un indicateur de vulnérabilité des espaces littoraux face aux submersion marine

Publié par Léia Savary, le 19 septembre 2025 730

À l’heure où les catastrophes climatiques se multiplient, aggravées par le réchauffement climatique, les populations deviennent de plus en plus vulnérables. Sur les littoraux, les habitants font face à une intensification des risques, notamment celui des submersions marines. Ce phénomène provoque des inondations des terres par les mers, causé par une accumulation de phénomènes météorologiques (basses pressions, fort vents, marée haute…). Depuis la tempête Xynthia de 2010 qui a provoqué 53 morts (Vinet et al., 2011), certaines mesures ont été développées visant à promouvoir des actions de protection pour les populations. Des plans de protection des populations ont donc vu le jour permettant le zonage et la réglementation précise des zones habitables à risque. Toutefois, ces dispositifs ne garantissent pas une connaissance suffisamment fine et fiable du territoire par les équipes de secours. Selon différentes équipes des SDIS français, la création d’un outil opérationnel s’avère indispensable afin de localiser précisément les zones à risque, tout en tenant compte des dynamiques comportementales des populations.

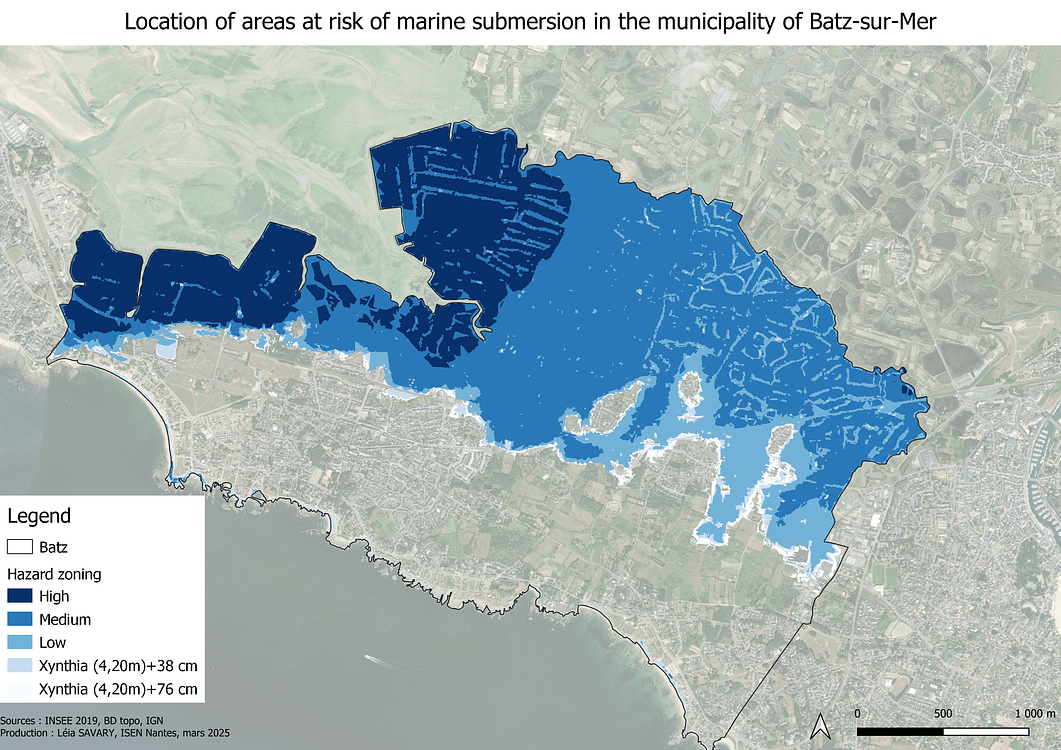

L’objectif de ce travail est de créer un outil dynamique de localisation de ces espaces en prenant en compte les différents scénarios du GIEC des Pays de la Loire. Dans cette optique, des cartographies dynamiques ont été développées en s’appuyant sur des données historiques et des projections futures, tout en prenant en considération les enjeux propres à la commune étudiée, Batz-sur-Mer (Loire atlantique). Cette partie méthodologique s’inscrit dans la thèse intitulée modélisation couplée de scénario de gestion de crise appliquée au risque de submersion marine (MoGEC), visant à proposer un outil de modélisation des enjeux et des comportements en cas de crises environnementales.

Au cours de ce travail, deux grandes parties méthodologiques ont été réalisées. Ici, ne sera abordée que la partie création d’indicateur de vulnérabilité de la commune de Batz-sur-Mer. Pour cela, la sélection fine des enjeux a été établie en collaboration avec le SDIS 44. Ainsi, nous retrouvons : les infrastructures (bâtiment, axes de circulation, zones refuges…), la densité de population, la topographie ou encore le niveau de risque. Chaque enjeu contient des sous-catégories importantes et déterminantes pour la suite de l’étude. Par exemple, chaque bâtiment est sous catégorisé suivant son type (résidentiel, industriel, hospitalier, scolaire…), sa hauteur, la présence ou non d’étage ou encore sa présence ou non dans la zone à risque. En parallèle de ce premier travail d’approche, une cartographie précise de l’aléa (ici la submersion marine) estréalisée permettant de comprendre les événements passés tout en y intégrant les scénarios futurs. Dans ce cas, deux scénarios du GIEC des Pays de la Loire (Raisson-Victor et al., 2023) ont été appliqués à cette cartographie : le scénario 2.6 le plus optimiste (+36 cm d’élévation du niveau marin) et le scénario 8.5 le plus pessimiste (+76cm d’élévation du niveau marin).

Ces deux premières étapes permettent de combiner les deux cartographies en un indicateur selon l’importance de chaque enjeu, permettant la création de l’outil dynamique. Un maillage cartographique représentant le territoire de la zone d’étude a été réalisé sur des mailles de 25m/25m lorsqu’un élément représentant un enjeu est présent sur le terrain et 50m/50m si aucun élément n’est présent sur la zone (généralement uniquement des espaces naturels ou des parcelles agricoles).

Après avoir développé ces premiers éléments, l’étape suivante consiste à les agréger de manière cohérente. Compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins des services de secours, l’ordre et la classification de priorité de chaque enjeu doivent être déterminés et conservés lors de la création de cet indicateur cartographique. Pour cela, deux outils mathématiques ont été utilisés. Le premier,l’intégrale de Choquet (Grabisch & Labreuche, 2009), permet de gérer les interactions entre les critères. Chaque paramètre doit pouvoir être analysé individuellement, mais aussi en relation avec les autres. L’intégrale de Choquet prend en compte ces interactions de manière fine lors de la génération de la cartographie dynamique. Cette méthode vient en complément de la méthode MACBETH (Costa & Vansnick, 1999) qui permet de convertir l’ordre de préférence déterminé auparavant en différents statuts : aucune, très faible, faible, modérée, forte, très forte et extrême. Cet outil nous permet de déterminer à quel seuil de préférences les secours interviendrons. Par exemple, un ordre de priorité peut être déterminé entre une zone peu concernée par le risque, mais contenant une école ou une zone contenant des bâtiments résidentiels et très à risque. Chaque choix sera ainsi conservé et pris en considération dans la suite de notre méthodologie. Le résultat obtenu est alors le suivant :

A partir de ce résultat une cartographie dynamique peut alors être élaborée :

Chaque maille est identifiée, et actualisée en temps réel en fonction du scénario ayant lieu sur la zone. Dans l’exemple ci-dessus, nous observons une maille avec un score de vulnérabilité important, les habitants de cette zone doivent donc être évacués le plus rapidement possible. Ce type de cartographie nous apporte également d’autres informations telles que le type de bâtiment le plus représenté dans la maille ou encore dans la largeur minimale de route pour intervenir (élément très important pour les secours).

L’utilisation de tels outils permettrait d’anticiper chaque intervention sur le terrain et faciliterait le travail des secouristes devant se rendre sur la zone. Par ailleurs, ce modèle sera par la suite couplé avec des modélisations comportementales et permettra, grâce à l’établissement de différents profils de population, de se rendre prioritairement sur une zone vulnérable en ciblant les habitants les plus sensibles. Une meilleure anticipation et compréhension de la crise permettra une plus grande protection de la population. Ainsi certaines situations difficiles pourront-être évitées à l’aide de la mise en place de ces outils.

Bibliographie :

Vinet, F., Boissier, L., & Defossez, S. (2011). La mortalité comme expression de la vulnérabilité humaine face aux catastrophes naturelles : deux inondations récentes en France (Xynthia, var, 2010). VertigO, Volume 11 Numéro 2. https://doi.org/10.4000/vertigo.11074

Costa, C. A. B. E., & Vansnick, J. (1999). The MACBETH Approach : Basic Ideas, Software, and an Application. Dans Mathematical modelling : theory and applications (p. 131‑157). https://doi.org/10.1007/978-94...

Grabisch, M., & Labreuche, C. (2009). A decade of application of the Choquet and Sugeno integrals in multi-criteria decision aid. Annals Of Operations Research, 175(1), 247‑286. https://doi.org/10.1007/s10479...