Des nanothermomètres optiques sous forme de nanoparticules

Publié par CNRS Bretagne et Pays de la Loire, le 16 juillet 2025 480

Les MOF sont des matériaux présentant deux parties, une organique et une inorganique. Certains d’entre eux peuvent servir de thermomètres miniatures à distance, tels que recherchés en nanotechnologies et en nanomédecine.

La miniaturisation des thermomètres conventionnels à contact, comme les thermocouples composés de fils de métaux soudés entre eux, a atteint ses limites et ces systèmes ne conviennent de toute façon pas à des méthodes non invasives. Il n’est donc pas possible de s’en servir pour étudier la fluctuation de température intracellulaire, la température à l’échelle moléculaire, celle dans des microcircuits électroniques ou bien dans des cellules microfluidiques. Une meilleure approche tiendrait dans la nanothermométrie de luminescence, c’est-à-dire l’utilisation de matériaux qui vont émettre une lumière en fonction de la température.

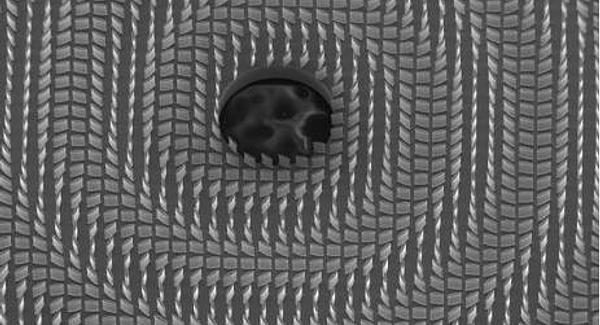

Hélène Brault est maîtresse de conférences à Nantes Université et membre de l’Institut des matériaux de Nantes Jean Rouxel1. Elle travaille sur des MOF à base de lanthanides pour la thermométrie de luminescence. Les MOF, pour metal–organic frameworks ou réseaux métallo-organiques, sont des solides poreux cristallins et hybrides, c’est-à-dire qu’ils contiennent un cation inorganique et des ligands organiques.

Des MOF à l’europium et au terbium

« Par rapport aux matrices inorganiques, les MOF ont comme avantage d’offrir une plus grande diversité dans le choix du matériau, explique Hélène Brault. De plus, leur porosité, qui sert pour la catalyse ou l’adsorption de gaz le plus souvent, permet de proposer un matériau multifonctionnel : le MOF peut servir à la thermométrie de luminescence et contenir une molécule ayant d’autres propriétés. J’ai par exemple lancé des projets sur le relargage de médicaments tels que de l’ibuprofène et des anticancéreux. C’est encore loin d’être fiable, mais cela reste une possibilité intéressante, d’autant que les MOF sont assez faciles à designer. »

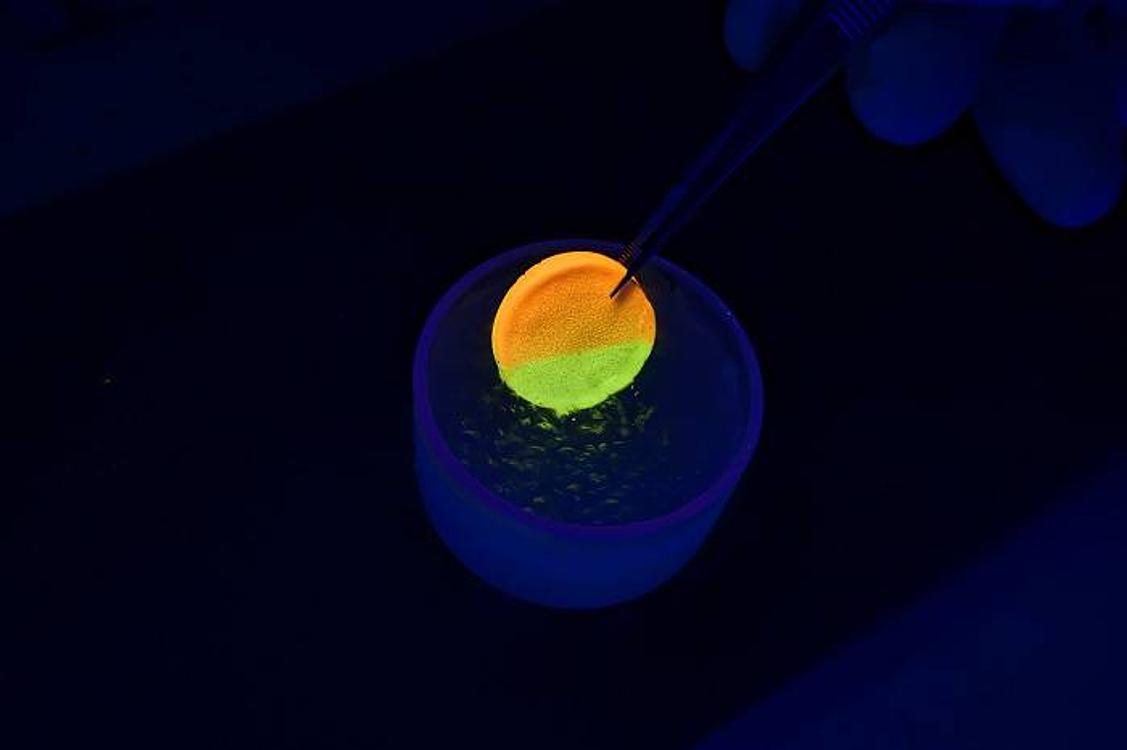

Hélène Brault utilise comme cations métalliques des ions d’europium et de terbium, respectivement Eu3+ et Tb3+, de la famille des lanthanides. Excités par une lumière ultraviolette, ils émettent une lumière correspondant à des transitions électroniques bien distinctes. Hélène Brault et son équipe identifient les paramètres structuraux des MOF, comme la topologie du réseau inorganique et leur composition chimique, afin de comprendre comment ils influencent les principales caractéristiques optiques des nanothermomètres, notamment la plage de température dans laquelle ils sont opérationnels. Celle-ci va de régions très froides, autour de 100 Kelvins, aux températures ambiantes. Hélène Brault synthétise également les MOF sous forme de nanoparticules afin qu’ils soient plus aisés à utiliser, notamment pour des applications biomédicales. Hélène Brault fabrique « facilement » ses MOF dans de l’eau par voie hydrothermale classique ou avec chauffage assisté par micro-ondes.

1. IMN (CNRS/Nantes Univ.)

Lire la suite sur le blog Focus Sciences de CNRS le Journal : https://lejournal.cnrs.fr/nos-...