Être un arbre en ville : quelle vie !

Publié par Dorine Canonne, le 16 septembre 2025 540

« Dans les artères urbaines et lorsque nous y sommes enracinés, vous passez souvent près de nos canopées. Avec l’habitude, vous ne nous regardez presque plus … même si, par temps chaud, vous appréciez l’ombre de notre feuillage. Certains d’entre vous nous trouvent gênants lorsque nos branches effleurent les façades. Pourtant, nous contribuons à réduire les besoins en climatisation des bâtiments (parfois jusqu’à 30 %), en limitant leur exposition directe au soleil et ainsi leur réchauffement. Vous l’aurez peut-être deviné : nous sommes des arbres ! Nous rendons de nombreux services écosystémiques, en ville comme ailleurs. Mais l’écosystème urbain impose des contraintes qui modifient notre développement. Les conséquences que cela peut avoir sur l’amélioration du confort thermique des piétons sont encore méconnues. Cet article vous présente des travaux scientifiques menés dans le cadre d’un projet doctoral à l’Institut Agro Rennes-Angers (Unité de recherche Environnement Physique de la plante Horticole EPHor) en collaboration avec l’Institut de Recherche en Horticulture et Semences (UMR IRHS) et le laboratoire de Physique et Physiologie Intégratives de l’Arbre en environnement Fluctuant (UMR PIAF). Envie d’en savoir plus ? »

Contextes climatique et urbain préoccupants

A l’échelle planétaire, les êtres-vivants subissent déjà les changements climatiques d’origine anthropique, et une hausse en fréquence et en intensité des canicules est annoncée par le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC). Les villes concentrent une population de plus en plus importante tout en étant déjà sujettes à l’effet d’Îlot de Chaleur Urbain (ICU). L’ICU correspond à une différence de température d’air notable, et principalement nocturne, entre la ville et sa campagne environnante : lors de la canicule de 2003, MétéoFrance a enregistré un ICU nocturne de +7 °C à Paris ! Ce phénomène se traduit par une surchauffe locale de l’air à l’échelle d’un quartier ou d’une rue. La combinaison de l’ensemble de ces éléments se traduit par une augmentation du stress thermique des citadins et avec elle, celle du risque sanitaire lié aux canicules.

L’une des solutions pour limiter le stress thermique des citadins est la végétalisation des villes. Elle s’opère par exemple via l’aménagement de toitures et murs végétalisés ou encore de parcs et jardins publics. Les arbres sont souvent utilisés dans les opérations de végétalisation. Leur implantation présente l’avantage de conserver une grande partie de l’espace au sol pour les activités des citadins. De plus et malgré certains disservices, par exemple un potentiel effet allergène de leur pollen, les arbres rendent de nombreux services écosystémiques. Entre autres, ils sont support de biodiversité, stockent du carbone, et permettent de réguler le climat urbain.

Ombrage & transpiration : les pouvoirs silencieux des arbres

Cette capacité de régulation du climat urbain résulte des mécanismes d’ombrage et de transpiration des arbres. L’ombrage généré par les branches et les feuilles des arbres limite l’augmentation des températures d’air à hauteur du piéton en interceptant une partie du rayonnement solaire, responsable de l’échauffement de l’air et des surfaces. De plus, les arbres rafraîchissent, au sens strict, l’air environnant en transpirant ! En effet, les molécules d’eau absorbées par les racines des arbres circulent jusqu’à la surface de leurs feuilles, où elles diffusent vers l’atmosphère sous forme de vapeur. Le passage de l’état liquide à l’état gazeux de ces molécules d’eau consomme de l’énergie … prélevée sur les surfaces, ce qui rafraîchit l’air ambiant à proximité ! À hauteur du piéton, cela résulte en un bénéfice climatique correspondant à une amélioration de son confort thermique.

Ces rôles d’ombrage et de transpiration sont fortement liés au fonctionnement hydrique et au développement des arbres. Or, ceux-ci peuvent être altérés en ville, où les infrastructures et matériaux urbains peuvent modifier les accès à l’eau et à la lumière. Le fort taux d’imperméabilisation des surfaces en ville affecte la teneur en eau des sols ; la géométrie des rues et la couleur des bâtiments modifient le régime lumineux - un arbre dans une rue étroite bordée de hauts bâtiments recevra moins de lumière qu’un arbre dans une rue large bordée de bâtiments moins hauts.

Développement des arbres en ville ? Quels effets sur les services climatiques ?

De cette problématique a émergé un projet de recherche (projet SpecHyUrb), pensé sous la forme d’une thèse. La Région Pays de La Loire a largement soutenu ce projet en participant à son financement entre novembre 2021 et novembre 2024 par le biais d’un Contrat Plan État-Région (CPER).

Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse ont pris place à Angers et relèvent d’une collaboration étroite entre plusieurs laboratoires de recherche, puisqu’elle a été coordonnée par Pierre-Emmanuel Bournet (UP EPHor, Institut Agro Rennes-Angers), Sabine Demotes-Mainard (UMR IRHS : INRAe, Institut Agro Rennes-Angers, Université d’Angers), Marc Saudreau (UMR PIAF : INRAe, Université Clermont Auvergne) et Sophie Herpin (UP EPHor, Institut Agro Rennes-Angers). Cette collaboration a conféré une dimension interdisciplinaire au projet de thèse, en alliant les savoirs des disciplines de la microclimatologie urbaine et de l’écophysiologie végétale.

L’objectif principal de cette thèse était de caractériser les effets du bâti urbain et d’une restriction hydrique sur le développement architectural d’arbres d’alignement, et d’analyser les conséquences sur les bénéfices climatiques à l’échelle d’une saison estivale.

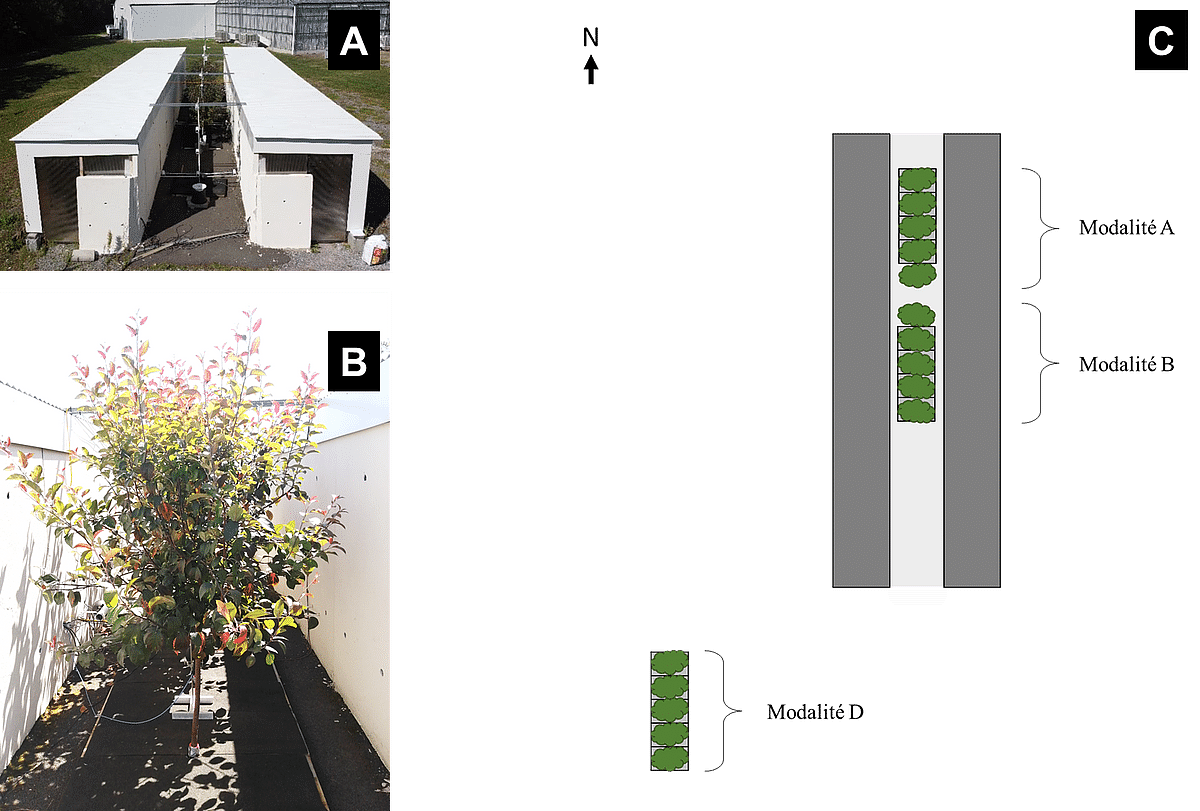

Pour cela, une étude expérimentale a été menée entre mai et septembre 2022, via l’utilisation d’un dispositif expérimental initialement conçu en 2017 (Figure 1). Il est constitué d’une rue canyon, c’est-à-dire d’une rue rectiligne (ici selon l’axe nord-sud) et bordée de chaque côté par des bâtiments (ici sur ses côtés est et ouest).

Les matériaux (bitume au sol, murs avec crépi blanc) et la géométrie de la rue permettent ainsi de mimer les effets de brise-vent, d’ombrage et d’accumulation de chaleur générés par le bâti en ville. La rue canyon a été construite à l’échelle 1/5ème afin de faciliter les mesures expérimentales. Dans la réalité, avec sa largeur et la hauteur des bâtiments égaux à 2 mètres, elle correspondrait à une rue de 10 mètres de large, bordée par des bâtiments de 10 mètres de haut.

Trois alignements de 5 arbres ont été implantés : 2 dans la rue (modalités d’étude A et B) et 1 hors-rue dans la zone enherbée, au sud de la rue canyon (modalité D). Les arbres étaient de même âge, de même variété Malus Coccinella ‘Courtarou’ (pommier d’ornement), et placés dans des fosses de plantation individuelles permettant un contrôle de l’irrigation.

Les conditions climatiques en rue et hors-rue, aussi bien dans les zones arborées que non-arborées, ont été caractérisées grâce à un ensemble de capteurs météorologiques. Ces mesures ont aussi permis d’évaluer le stress thermique ressenti par un piéton, grâce au calcul d’un indice de confort thermique : l’UTCI (Universal Thermal Climate Index).

Des mesures écophysiologiques ont été opérées sur les arbres, entre autres pour caractériser leur développement au travers de l’évolution de leur architecture. Le développement des organes feuilles et branches a été suivi par des comptages manuels ponctuels au cours de la saison expérimentale. La technologie LiDAR (Light Detection And Ranging) a également été utilisée pour caractériser la géométrie des houppiers dans l’espace, en permettant par exemple de déterminer leur volume.

Développement des arbres modifié … avec des impacts modérés sur les bénéfices climatiques

Les modalités d’étude B et D ont été soumises à un même régime hydrique tout au long de la saison expérimentale. Les arbres de la modalité B étaient cependant conduits dans un environnement bordé de bâtiments, tandis que les arbres de la modalité D étaient conduits dans un environnement ouvert.

La comparaison de ces deux modalités d’étude, lorsque les arbres étaient bien irrigués, a montré que les bâtiments avaient eu un effet stimulant sur le développement foliaire : la surface des feuilles des arbres en rue était en moyenne plus importante que celles des arbres hors-rue. Associée à des branches plus courtes, la plus grande surface foliaire a pu expliquer le fait que les houppiers des arbres en rue étaient plus denses que ceux des arbres hors-rue. Pourtant, ces différences architecturales n’ont pas induit de modification dans l’interception lumineuse. Résultat : l’amélioration du confort thermique évalué à midi était similaire, que les arbres évoluent dans une rue ou non.

Les arbres des modalités d’étude A et B se sont développés dans la rue, sous la même influence des bâtiments ; mais leurs conditions d’approvisionnement en eau ont été différentes : les arbres de la modalité A ont été constamment bien irrigués, tandis que les arbres de la modalité B ont été soumis à une sécheresse durant les mois de juillet et août 2022.

À la fin de la période d’étude, la surface foliaire d’un arbre soumis à la sécheresse était en moyenne deux fois plus faible que celle d’un arbre bien irrigué. Cet exemple de fortes modifications architecturales a permis d’expliquer la baisse d’interception lumineuse par les arbres soumis à la sécheresse. Conjuguée à une diminution drastique de la transpiration de ces arbres, cela a réduit les bénéfices apportés par les arbres en termes de confort thermique : le confort thermique évalué sous les arbres ayant subi la sécheresse était moins favorable que sous les arbres bien irrigués, mais plus favorable que dans la portion de rue sans arbres.

Le projet de thèse SpecHyUrb : un maillon au sein d’un projet de recherche plus vaste

Les projets de thèses de Souleymane Mballo (projet CliSeTics) et de Julien Thierry (projet CoolTrHyd) avaient inclus des travaux réalisés à partir du même dispositif expérimental. Ils ont permis de quantifier distinctement les services d’ombrage et de transpiration rendus par un alignement des arbres, lorsque les arbres étaient bien irrigués (projet CliSeTics) et soumis à une restriction hydrique (projet CoolTrHyd).

Les travaux présentés ici et issus du projet SpecHyUrb sont complémentaires à ces résultats. Ils ont en effet permis d’affiner la compréhension des interactions entre les arbres et l’environnement urbain, dans lequel ceux-ci évoluent. Les résultats montrent l’importance du rôle de l’ombrage fourni par les arbres d’alignement dans l’amélioration du confort thermique des piétons – par rapport à celui de la transpiration.

La thèse, dont une partie des travaux a été résumée ici, a été soutenue le 30 avril 2025 par Dorine Canonne. Les conclusions concernant les effets des bâtiments sur le développement des arbres et les conséquences sur les bénéfices climatiques sont en cours de valorisation, tandis qu’un article scientifique détaillant le volet des effets de la sécheresse a été publié dans la revue Agricultural and Forest Meteorology (lien vers l'article).

Et la suite ?

De nombreuses perspectives ont été identifiées, dont celle de l’importance de s’interroger sur le choix des espèces d’arbres à planter en ville, pour garantir la pérennité des bénéfices climatiques rendus en s’assurant de l’adaptation des arbres aux contraintes urbaines.

Dans cet optique et au cours de cette même thèse, un autre dispositif expérimental à échelle réduite a été conçu et mis en place afin d’étudier 4 espèces d’arbres (choisies d’après leurs différences architecturales et écophysiologiques). Des mesures préliminaires y ont déjà été effectuées et valorisées dans le cadre de deux stages de master.

Ainsi, les travaux se poursuivent et devraient être prochainement valorisés grâce à un nouveau projet de thèse (projet UrbanTreeCooling), initié dans la continuité du projet SpecHyUrb et débuté en octobre 2024. L’objectif à termes est de mesurer les différences de services climatiques qui existent entre espèces quand la disponibilité en eau change, et de comprendre à quoi elles sont dues.