Inclusions rigides dans les sols argileux : alliées ou ennemies face aux séismes ?

Publié par Charbel Nohra, le 29 septembre 2025 250

Les tremblements de terre figurent parmi les catastrophes naturelles les plus dévastatrices, et leur impact est au cœur des règles de conception des bâtiments et des infrastructures. Pour garantir la sécurité, les fondations doivent rester stables, même sous des secousses intenses. Mais que faire lorsque le sol est particulièrement faible, comme dans les sables meubles ou les couches d’argile molle ? Dans ces cas, une petite déformation suffit à épuiser toute la capacité du sol, ce qui entraîne des déplacements excessifs et dangereux.

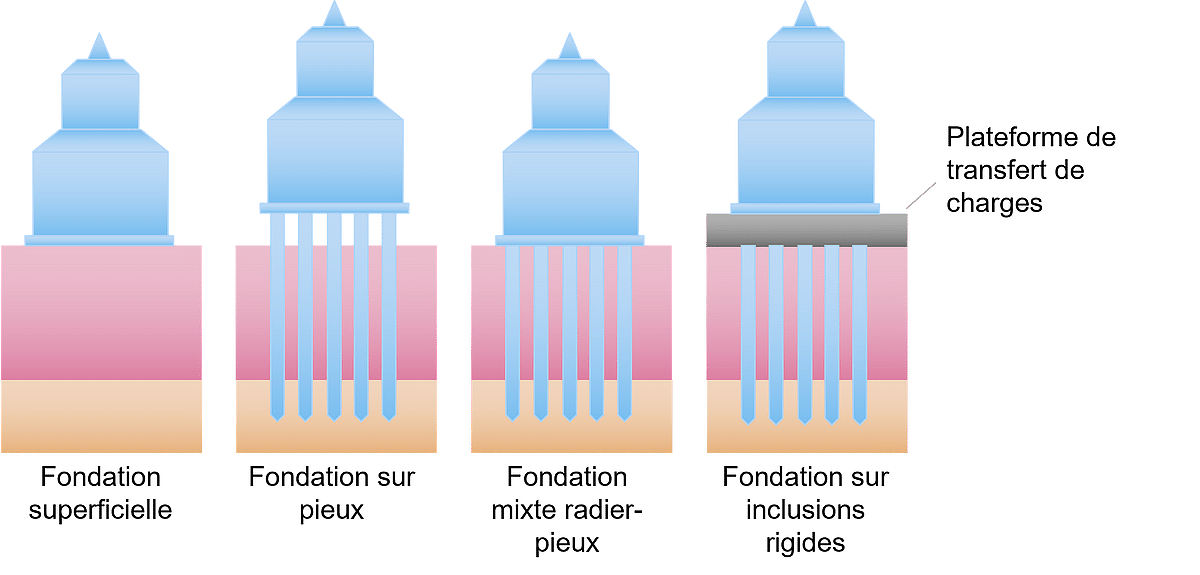

Pour limiter ce risque, les ingénieurs utilisent différentes techniques d’« amélioration des sols ». L’une d’elles consiste à insérer dans le sol des colonnes élancées en béton armé ou bien en acier, appelées inclusions rigides. Contrairement aux pieux classiques, ces colonnes ne sont pas directement reliées à la fondation : elles sont séparées par une couche de gravier, appelée plateforme de transfert de charge. Cette couche répartit le poids du bâtiment entre les colonnes et le sol environnant. L’idée est simple : rendre le sol plus résistant pour réduire les tassements et mieux supporter les constructions.

Inclusions rigides et séismes : quel impact sur les bâtiments ?

La présence des inclusions rigides dans le sol mou modifie le mouvement d'un bâtiment grâce à des mécanismes d'interaction entre le sol, les inclusions et le bâtiment. Il s'agit de l'interaction sol-structure. Pour comprendre les différents mécanismes qui peuvent être mis en jeux pendant un séisme, une série d'essais en centrifugeuse a été réalisée à l'Université Gustave Eiffel pour étudier la réponse sous séisme d'un système constitué d'un sol argileux mou supportant un bâtiment haut.

Comment construire les modèles réduits centrifugés?

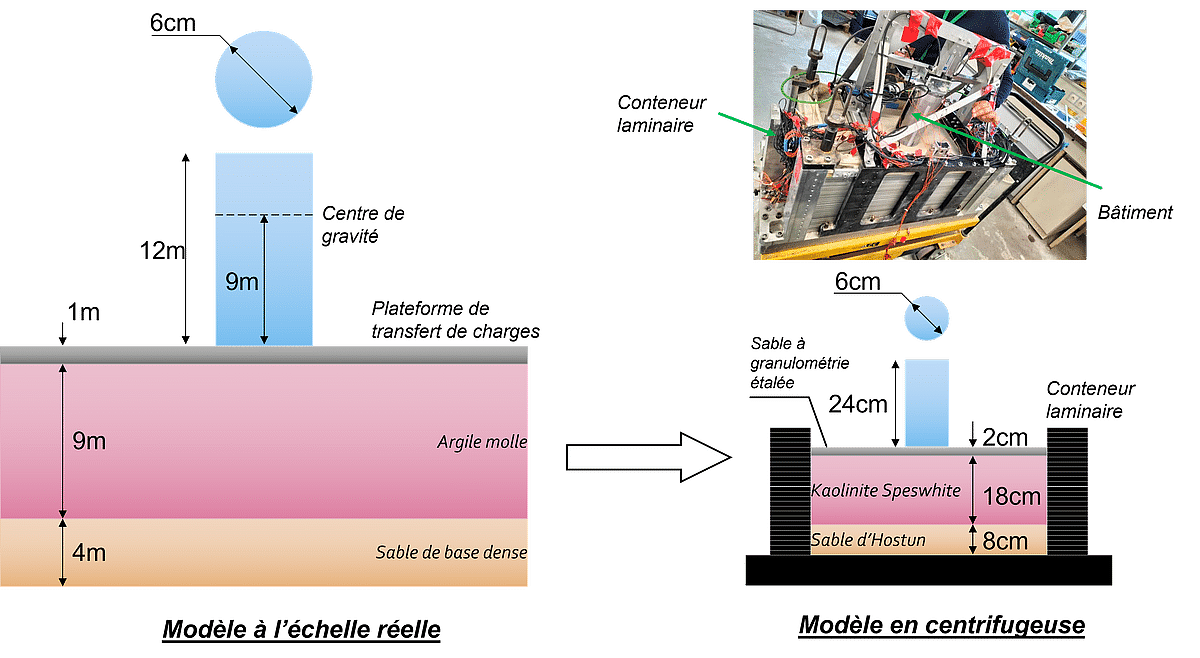

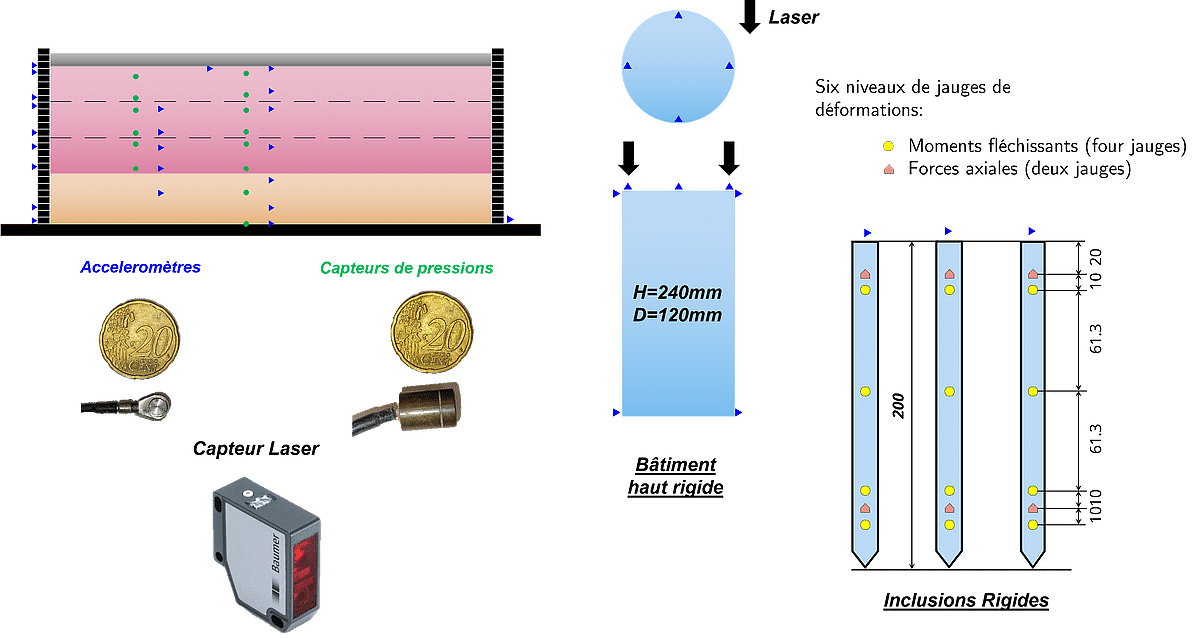

Des modèles réduits ont été conçus pour reproduire un sol argileux renforcé par inclusions rigides et supportant un bâtiment de grande hauteur. Réalisées à l’échelle 1/N, ces maquettes sont soumises, dans une centrifugeuse, à un champ de gravité N fois supérieur à la gravité terrestre (g), ce qui permet de restituer fidèlement le comportement du prototype à l’échelle réelle. Dans cette étude, les essais ont été menés sous une accélération équivalente à 50 g. La figure ci-dessous présente le système analysé aux deux échelles : le prototype (réel) et le modèle réduit. Le sol est constitué de trois couches superposées : (i) une couche de base en sable dense, dans laquelle les inclusions rigides sont encastrées ; (ii) une couche intermédiaire composée d’argile kaolinite Speswhite, dans laquelle les inclusions sont installées ; et (iii) une couche supérieure correspondant à la plateforme de transfert de charge, constituée d’un sable à granulométrie étalée, reproduisant au mieux les conditions réelles. Un bâtiment rigide de 12 m de hauteur dans le prototype (à l’échelle réelle), soit 24 cm dans le modèle réduit, a été considéré. Son centre de gravité est situé à 9 m de hauteur dans le prototype, soit 18 cm dans le modèle réduit.

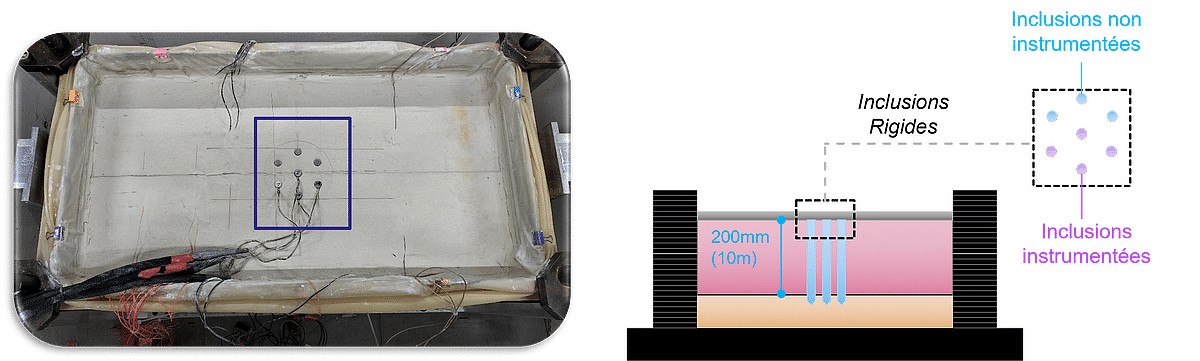

Les sept inclusions rigides sont des tubes en aluminium, de 20mm de longueur à l'échelle du modèle, soit 10m à l'échelle du prototype, et sont enfoncés dans la couche d'argile jusqu'à ce que la tête des inclusions arrive à la surface de la couche d'argile, comme montré dans la figure ci-dessous. Elles sont donc encastrées de 20mm à l'échelle du modèle (soit 1m à l'échelle du prototype) dans la couche de sable dense.

Comment solliciter les modèles réduits centrifugés par des séismes?

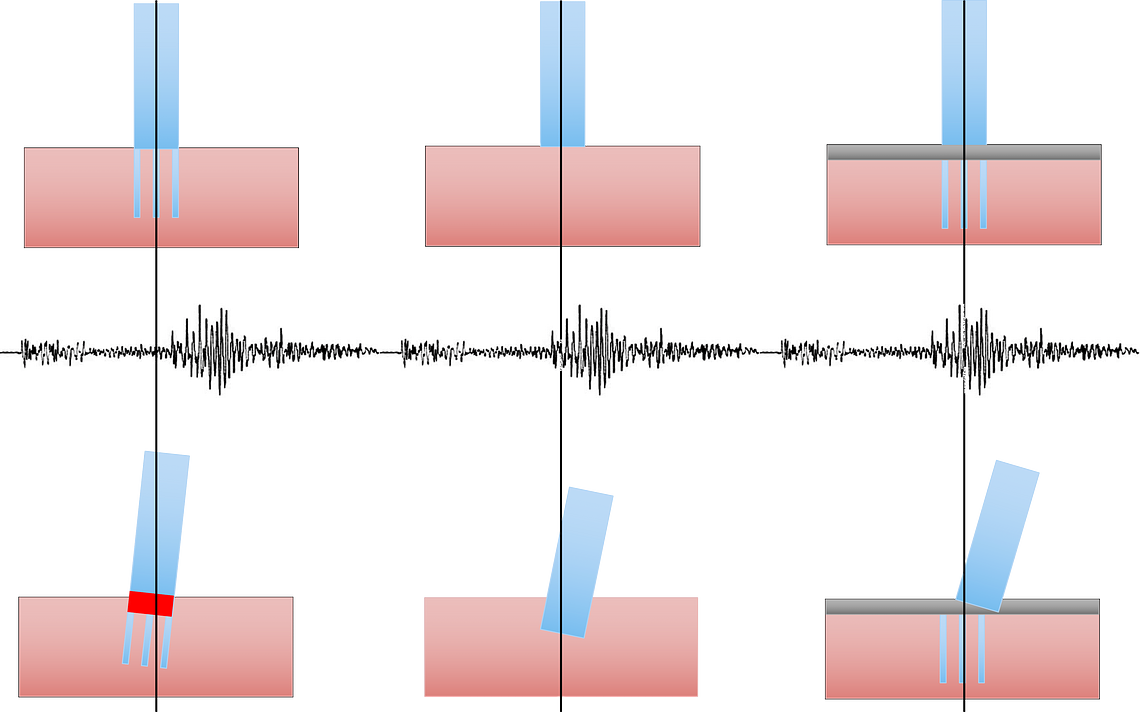

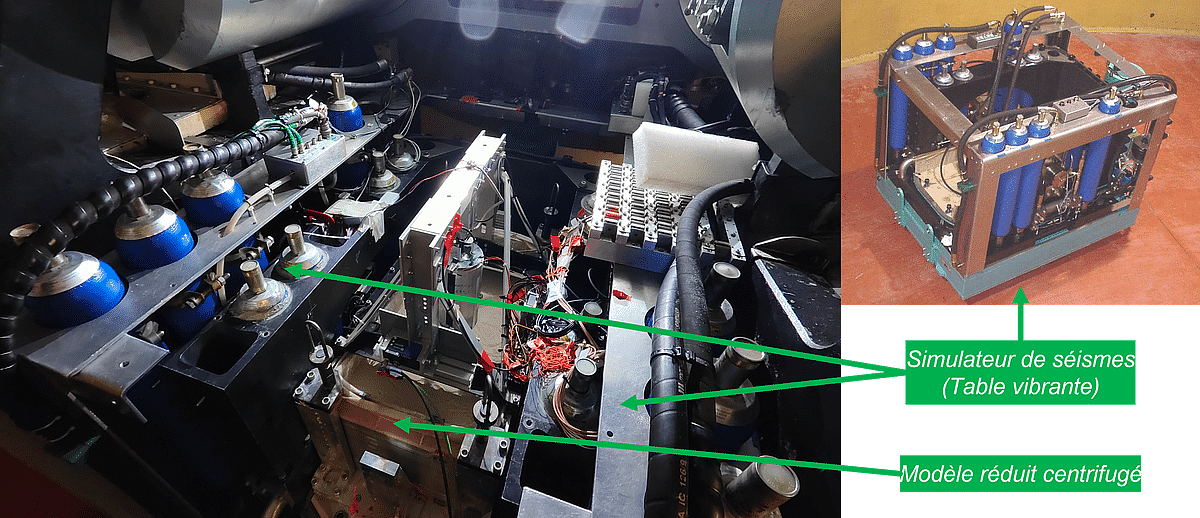

Les sollicitations sismiques sont appliquées à la base des modèles réduits centrifugés à l’aide d’un simulateur de séismes (table vibrante) intégré à la nacelle de la centrifugeuse, comme illustré dans la figure ci-dessous. Ce dispositif permet de reproduire aussi bien des enregistrements de séismes réels que des signaux sinusoïdaux idéalisés, en imposant une accélération horizontale au modèle.

Comment mesurer et enregistrer les résultats obtenus?

La réponse du sol et du bâtiment est suivie et enregistrée grâce à des accéléromètres installés dans le sol lors de la construction du massif. Ces capteurs ont pour rôle d’enregistrer l’accélération horizontale à différents niveaux : dans le massif de sol, sur le bâtiment ainsi qu’à la tête des inclusions. De plus, des capteurs de pression ont été placés dans le sol afin de mesurer l’évolution de la pression interstitielle pendant et après la secousse sismique. Des capteurs laser ont également été fixés sur la tête du bâtiment pour suivre son mouvement au cours du séisme. Enfin, des jauges de déformation ont été collées à l’intérieur de quatre des sept inclusions rigides, afin de mesurer les moments fléchissants (efforts de flexion) et les efforts axiaux.

Que peut-on vraiment comparer avec et sans inclusions rigides ?

Pour évaluer l’impact des inclusions rigides, plusieurs paramètres clés peuvent être comparés entre un sol renforcé et un sol non renforcé. On observe en particulier les accélérations transmises dans le sol et au bâtiment, les rotations et inclinaisons globales de la superstructure, les tassements différentiels ou uniformes du massif, ainsi que les efforts internes mobilisés dans les inclusions. L’analyse conjointe de ces indicateurs permet de mieux comprendre les mécanismes d’interaction entre le sol, le bâtiment et les inclusions, et de déterminer dans quelles conditions le renforcement modifie la réponse sismique. Comprendre quand les inclusions rigides contribuent à protéger les bâtiments, ou au contraire risquent de les fragiliser, est essentiel pour concevoir des structures plus sûres face aux séismes.

Pour plus d'informations, la soutenance de thèse est disponible en ligne sur YouTube.