Qu’en est-il de la durabilité d’un assemblage collé en milieu marin ?

Publié par Arij Fawaz, le 14 octobre 2025 310

Les structures métalliques offshore comme les éoliennes flottantes ou posées et les navires FPSO- Floating Production Storage and Offloading nécessitent une maintenance régulière en raison des conditions de vieillissement sévères auxquelles elles sont exposées. Dans ce contexte, plusieurs méthodes d’assemblage peuvent être envisagées pour renforcer ou remplacer des parties de ces structures corrodées ou fissurées, telles que le soudage, le perçage, le boulonnage, le rivetage ou encore le collage structural. Ce dernier est de plus en plus utilisé dans divers secteurs industriels, notamment l’aérospatiale, l’automobile, le transport, le génie civil et le domaine maritime, en raison de ses nombreux avantages. En effet, il permet d’assembler des matériaux différents sans les endommager (sans perçage) et sans alourdir significativement la structure. Il assure également une répartition plus uniforme des contraintes le long de la zone collée.

Mais au fait, qu’est-ce que le « collage structural » ? S’agit-il des mêmes colles que celles utilisées au quotidien, à la maison ou pour les loisirs créatifs ?

Évidemment, non !

Le collage structural est une technique d’assemblage qui permet de réunir deux ou plusieurs éléments (appelés adhérents) de même nature ou de nature différente à l’aide d’un adhésif (Figure 1). On parle de collage structural car l’assemblage ainsi réalisé présente une résistance mécanique suffisante pour supporter les charges et contraintes de service.

Est-ce qu’un assemblage collé peut résister en milieu marin ?

Malgré ses nombreux avantages, le collage structural reste soumis à des défis importants lorsqu’il est utilisé dans des environnements sévères, comme le milieu marin. Les assemblages collés y sont exposés à des taux d’humidité élevés (ils peuvent même être immergés dans l’eau de mer) et à des variations de température importantes. De plus, ils peuvent être soumis à des charges mécaniques constantes susceptibles d’entraîner des phénomènes de fluage. Il est donc crucial de comprendre l’impact de ces conditions et leur combinaison sur l’assemblage collé afin d’être capable de concevoir ces assemblages de manière à ce qu’ils résistent à long terme à ces différents facteurs.

La prédiction du comportement à long terme des joints collés dans de telles conditions environnementales est ainsi d’une importance capitale.

Dans le cadre de ma thèse, l’objectif principal est de développer une méthodologie permettant d’analyser les mécanismes d’endommagement des assemblages collés en environnement marin, en se concentrant sur les effets : de l’humidité liée à l’immersion dans l’eau de mer, du chargement mécanique (fluage) appliqué à la structure, et du couplage entre ces deux phénomènes dans le cadre d’un vieillissement hydromécanique.

Des études précédentes comme celle de (Grangeat et al. 2022) ont montré que l’interface adhésif/adhérent est souvent l’un des points de faiblesse majeurs d’un assemblage collé car elle constitue une voie préférentielle pour la diffusion de l’eau. . C’est pourquoi l’étude que je mène dans ma thèse vise à mieux comprendre le comportement mécanique d’un assemblage collé soumis à un vieillissement hydrique et mécanique (fluage) en développant une méthodologie de caractérisation des propriétés mécaniques de l’interface adhésif/adhérent.

Mais comment évaluer les propriétés mécaniques d’interface d’un assemblage collé afin d’en prédire la durabilité ?

Afin de remonter aux propriétés mécaniques d’un assemblage collé, nous avons adopté une méthodologie basée sur l’approche de la mécanique élastique linéaire de la rupture. Cette approche est basée sur la réalisation d’essais de caractérisation mécanique en mode I (ouverture), mode II (cisaillement), ou en mode mixte. Dans notre étude, nous nous sommes limités au mode II, car il s’agit du mode de sollicitation principal des assemblages collés (Sourisseau 2022).

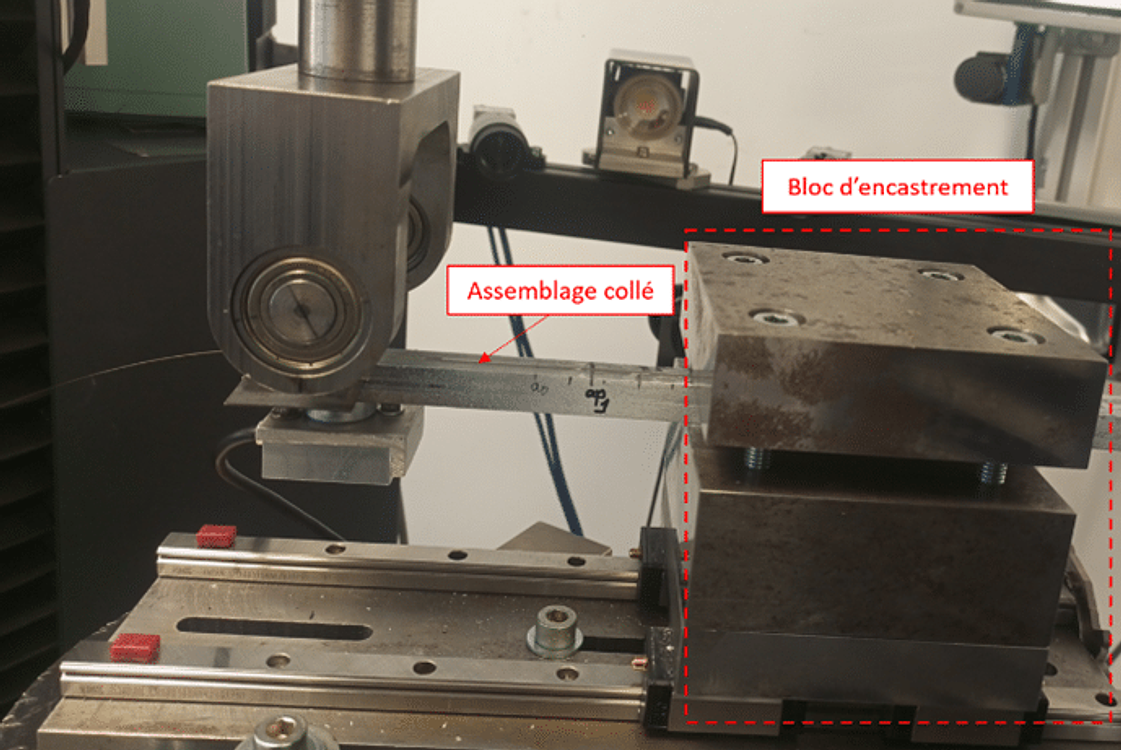

L’essai de caractérisation mécanique en mode II retenu est l’essai ELS (End-Loaded Split test), car il s’agit d’un essai normalisé (ISO 15114:2014 standard) permettant une propagation de fissure plus stable, comme l’ont montré (Pérez-Galmés et al. 2018 ; Brunner et al. 2008). Le principe de l’essai ELS consiste à appliquer une charge ou un déplacement vertical (vers le haut ou vers le bas) à l’extrémité pré-fissurée d’une éprouvette collée. L’extrémité opposée est maintenue par un bloc d’encastrement monté sur des rails, permettant un déplacement latéral libre, tandis que le point d’application de la charge reste fixe pendant l’essai (voir Figure 2). Avec cette configuration, le joint de colle est sollicité purement en cisaillement. Cet essai permet de remonter aux propriétés mécaniques de l’interface, notamment au taux de restitution d’énergie critique en mode II, c’est-à-dire à l’énergie nécessaire pour propager la fissure.

Afin de suivre de manière précise la propagation de la fissure au cours de l’essai, tous les essais réalisés sont instrumentés à l’aide d’un capteur à fibre optique permettant de faire des mesures réparties de déformation (c’est-à-dire d’obtenir des profils de déformation). Par ailleurs, un système de corrélation d’images numériques (en anglais : Digital Image Correlation DIC) est également utilisé pendant les essais, permettant de mesurer le champ de déplacement sur le bord de l’éprouvette dans une zone entourant le front de fissure.

En ce qui concerne le capteur par fibre optique, la technologie Rayleigh OFDR utilisée pour interroger la fibre optique permet d’obtenir des points de mesures réparties tout au long de la fibre optique, tous les 0,65 mm, ce qui permet d’obtenir des profils de déformation détaillés. Ainsi, en collant la fibre optique à la surface extérieure de l’assemblage collé, conformément aux recommandations de (Sourisseau et al. 2022).le front de fissure peut être localisé, en l’assimilant à la position du maximum de déformation.

Concernant la mesure par corrélation d’images, deux caméras Basler acA2440-75um de 5 mégapixels ont été utilisées, chacune équipée d’un objectif Kowa LR1015WM52 avec une distance focale de 50 mm. Un mouchetis noir sur fond blanc est appliqué sur le bord de l’éprouvette afin de permettre un suivi précis des champs de déplacement. La mesure de ce champ de déplacement en pointe de fissure est utilisée pour déterminer de manière directe la loi cohésive caractérisant l’interface qui sera ensuite implémentée dans un modèle de zone cohésive.

Mais alors qu’est-ce qu’un modèle de zone cohésive ?

Le modèle de zone cohésive (Cohesive Zone Model, CZM) est une approche utilisée pour décrire la relation entre la contrainte locale (dans notre cas, la contrainte de cisaillement) et le déplacement local (glissement) à l’interface entre deux matériaux (dans le cas d’une rupture adhésive à l’interface) ou à l’intérieur d’un matériau (dans le cas d’une rupture cohésive, au sein même du matériau). Ce modèle permet de simuler les mécanismes d’initiation et de propagation de fissures, ainsi que l’évolution de l’endommagement jusqu’à la rupture totale. Il permet ainsi de modéliser le comportement mécanique d’un assemblage collé en vue de pouvoir dimensionner et prédire le comportement de l’assemblage en conditions réelles.

Dans ce travail, les éprouvettes sont testées à l’état initial, puis à différentes échéances de vieillissement, afin de déterminer les lois cohésives des interfaces et d’observer leur évolution en fonction des types de vieillissement étudiés et de leur durée.

Enfin, les résultats expérimentaux seront comparés aux résultats numériques obtenus à l’aide du logiciel éléments finis Abaqus.

Curieux des résultats obtenus ?

Retrouvez-les dans nos publications suivantes :

- FAWAZ, Arij, LEPRETRE, Emilie, CHAPELEAU, Xavier, et al. Development and Validation of a Creep Frame Adapted for ELS (End Load Split) Test. Procedia Structural Integrity, 2024, vol. 64, p. 89-96.

- FAWAZ, Arij, LEPRETRE, Emilie, CHAPELEAU, Xavier, et al. MOISTURE ABSORPTION COMPARISON BETWEEN BULK ADHESIVES AND ADHESIVELY BONDED JOINTS IN DIFFERENT ENVIRONMENTS.

Mots clés

Collage structural, Essai ELS, Durabilité, Fibre optique continue, Corrélation d’image numérique.

Références bibliographiques :

Brunner, A.J., B.R.K. Blackman, et P. Davies. 2008. « A Status Report on Delamination Resistance Testing of Polymer–Matrix Composites ». Engineering Fracture Mechanics 75 (9): 2779‑94. https://doi.org/10.1016/j.engf....

Grangeat, Romain, M. Girard, F. Jacquemin, et C. Lupi. 2022. « Method of Characterizing the Interphase’s Mean Water Diffusion Properties of a Bonded Assembly in Immersion ». The Journal of Adhesion 98 (3): 207‑26. https://doi.org/10.1080/002184....

« ISO 15114:2014 standard: Fibre-reinforced plastic composites — Determination of the mode II fracture resistance for unidirectionally reinforced materials using the calibrated end-loaded split (C-ELS) test and an effective crack length approach ». 2014.

Pérez-Galmés, M., J. Renart, C. Sarrado, A.J. Brunner, et A. Rodríguez-Bellido. 2018. « Towards a Consensus on Mode II Adhesive Fracture Testing: Experimental Study ». Theoretical and Applied Fracture Mechanics 98 (décembre):210‑19. https://doi.org/10.1016/j.tafm....

Sourisseau, Quentin. 2022. « Development of a Robust Methodology for the Design Assessment of Bonded Reinforcements on Steel Structures « Use of Cohesive Zone Model and Distributed Optical Fiber for Characterization. » PhD thesis, Nantes: Nantes Université.

Sourisseau, Quentin, Emilie Lepretre, Sylvain Chataigner, Xavier Chapeleau, Luc Mouton, et Stéphane Paboeuf. 2022. « Use of High Spatial Resolution Distributed Optical Fiber to Monitor the Crack Propagation of an Adhesively Bonded Joint during ENF and DCB Tests ». International Journal of Adhesion and Adhesives 115 (juin):103124. https://doi.org/10.1016/j.ijad....