Vers la bioproduction contrôlée de vésicules extracellulaires à grande échelle : un défi majeur pour le développement de cette nouvelle catégorie de biomédicaments

Publié par Mathilde Mosser, le 29 avril 2025 830

-Thèse de doctorat de Thibaud Dauphin, soutenue le 5 décembre 2024-.

Les vésicules extracellulaires (VE) sont des particules de petite taille (<1µm) produites par la quasi-totalité des cellules des règnes animal et végétal. Délimitées par une membrane, elles sont libérées spontanément, ou en réponse à différentes stimulations de la cellule. Ainsi, leur contenu est le reflet de la composition de la cellule productrice. Les VE sont aujourd’hui reconnues comme des acteurs majeurs de la communication intercellulaire, capables d’interagir localement et à distance, et de modifier le phénotype et la fonction de leurs cellules cibles. En cela, les VE suscitent un intérêt croissant dans la communauté scientifique puisqu’elles se positionnent comme une catégorie émergeante de biothérapies pour le traitement de nombreuses conditions, notamment les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, les cancers et les maladies auto-immunes. Le développement de procédés de bioproduction standardisés, contrôlés et à grande échelle constitue ainsi un enjeu majeur.

Comme pour toute bioproduction, le procédé de préparation des VE se divise en deux phases. La partie amont (dite « upstream ») correspond à la production des VE par les cellules d’intérêt tandis que la phase aval (dite « downstream ») concerne la purification et la concentration des VE à partir des milieux de culture des cellules d’intérêts. Aussi, pour obtenir des quantités suffisantes de VE, il est nécessaire de mettre en place des cultures cellulaires à grande échelle, qui impose l’utilisation de bioréacteurs à cuves agitées. Ce type de matériel permet un contrôle strict de l’environnement cellulaire, indispensable pour conserver les cellules fonctionnelles pendant toute la durée du procédé. Dans le cas de cellules adhérentes, dont la survie est dépendante d’une matrice d’ancrage, il est possible d’utiliser des microporteurs (billes micrométriques en polymère), sur lesquels les cellules vont adhérer. Une solution alternative, qui repose sur la capacité des cellules adhérentes à s’agréger pour former des sphéroïdes, présente pourtant un intérêt majeur. En effet, sous cette forme, les cellules se trouvent dans un environnement plus proche de leur environnement naturel, résultant en une amélioration des fonctions et du potentiel thérapeutique des cellules ainsi que des VE qu’elles libèrent.

A Nantes, l’Unité de recherche IECM (1) (Oniris, INRAE) s’intéresse au potentiel thérapeutique des VE dans le cadre du diabète de type 1. Cette maladie, dite auto-immune, se caractérise par la destruction des cellules b, qui sécrètent l'insuline (2), par les propres cellules immunitaires du patient. Ainsi, les recherches menées à l'IECM reposent sur l’idée d’utiliser les VE, transportant des auto-antigènes du diabète, pour reprogrammer le système immunitaire vers un état de tolérance (3). En effet, la maladie ne se manifeste cliniquement chez les patients qu’après une phase plus ou moins longue, pendant laquelle il serait envisageable d’intervenir pour rétablir un état de tolérance immunitaire en utilisant des VE.

Dans ce contexte, des travaux précédents du laboratoire ont montré l’intérêt de la culture de cellules bêta murines sous forme de sphéroïdes pour la production de VE (4). Le travail de thèse de Thibaud Dauphin, financé pour trois ans dans le cadre du contrat Plan Etat Région (CPER #00153032), s’est inscrit dans la continuité. Il avait pour objectif de développer un procédé standardisé et extrapolable de bioproduction de VE à partir d’une lignée cellulaire β humaine cultivée sous forme de sphéroïdes en bioréacteur à cuves agitées, sous la direction de Blandine Lieubeau, Mathilde Mosser (IECM) et Eric Olmos (LRGP, Université de Lorraine).

Au cours de sa thèse, Thibaud a démontré que la formation de sphéroïdes permet d’établir la culture de cellules en suspension, tout en préservant leur viabilité et en favorisant un aspect prolifératif ainsi qu’un métabolisme énergétique plus représentatif des conditions physiologiques (figure 1). À petite échelle, Thibaud a analysé l’impact de l’hydrodynamique du mélange sur la formation des sphéroïdes cultivés dans des flacons de culture agités, non contrôlés, et de deux tailles différentes (Spinners de 125 et 500 mL). Ces travaux ont permis de définir des critères de standardisation et d’extrapolation du procédé, et ainsi, de transférer avec succès ce dernier dans un modèle de bioréacteur à cuve agitée et contrôlé largement utilisé en industrie biopharmaceutique.

Indépendamment du mode de culture, des lots intègres et purs de VE ont été obtenus (figure 1). Il est particulièrement intéressant de noter que la production de VE en bioréacteurs a permis d’augmenter le rendement en VE. Cette méthode favoriserait également la production d’un sous-type de VE provenant des membranes plasmiques (ectosomes). Cette découverte, si elle est confirmée, présenterait un intérêt majeur pour la production de VE thérapeutiques, en particulier pour favoriser la production de VE contenant des molécules issues des membranes plasmiques, telles que certaines molécules immunomodulatrices.

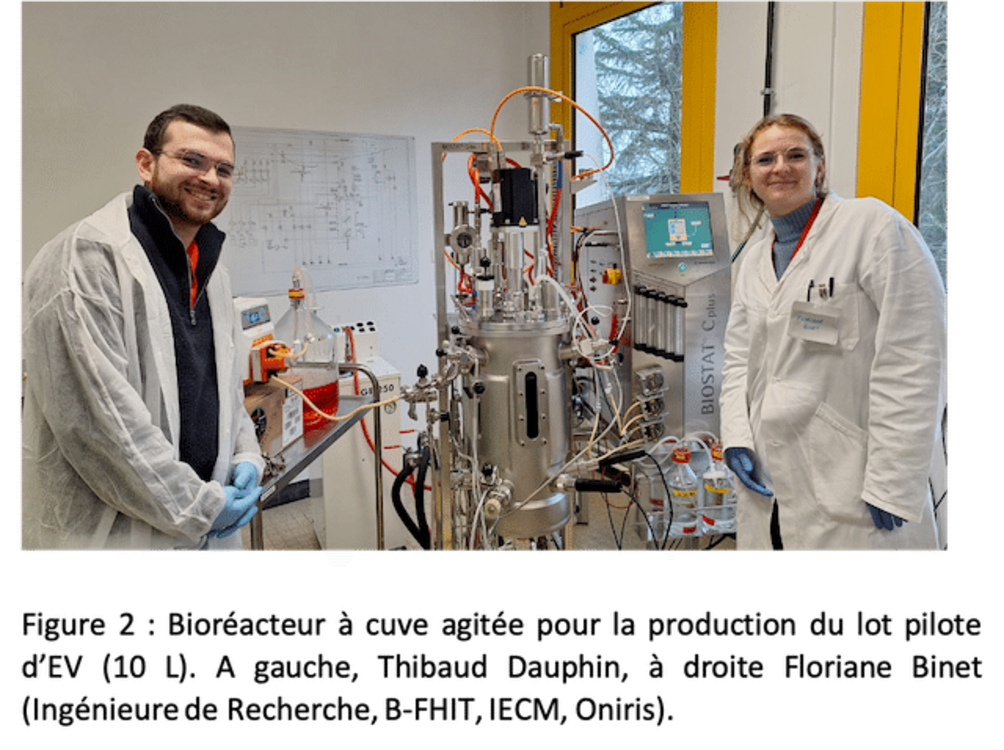

Le procédé développé et optimisé en bioréacteur à cuve agitée a été extrapolé avec succès à une échelle pilote de 10 L sur la plateforme de bioproduction B-FHIT (figure 2). Cette réussite valide la faisabilité du procédé à plus grande échelle et constitue une base pour de futurs développements et optimisations en vue de la production à grande échelle de VE thérapeutiques. Les différentes étapes de la production à l’échelle pilote, réalisées sur la plateforme de bioproduction B-FHIT, sont visibles dans une vidéo accessible via le lien suivant : https://youtu.be/9WNA4mVPkVs

Les résultats de Thibaud ont été présentés à plusieurs reprises notamment dans trois congrès internationaux et ont fait l’objet de deux publications scientifiques dont l’une en cours d’évaluation (4) et l’autre acceptée (5).

Figure 1. A gauche, image en immunofluorescence des cellules cultivées en amas, sous forme de sphéroïdes. Les cellules vivantes apparaissent vertes, tandis que les cellules mortes apparaissent rouges. A droite, image de cryo-microscopie électronique en transmission de vésicules extracellulaires (A. Dupont, plateforme de microscopie MRic, Rennes). 200 µm = 0,2 mm = 200000 nm.

Figure 2. Bioréacteur à cuve agitée pour la production du lot pilote d’EV (10 L). A gauche, Thibaud Dauphin, à droite Floriane Binet (Ingénieure de Recherche, B-FHIT, IECM, Oniris).

(1) IECM, pour Immuno-Endocrinologie Cellulaire et Moléculaire, est une Unité de Recherche Oniris, sous contrat avec l’INRAE, qui explore les interactions entre stress, métabolisme et immunité dans une perspective de santé animale et de santé humaine. https://www.oniris-nantes.fr/recherche-1/iecm

(2) L’insuline est une hormone, qui permet de diminuer la concentration en sucre dans le sang (appelée glycémie), après une prise alimentaire. En absence d’insuline, une mauvaise régulation de la glycémie expose les patients à de multiples complications, notamment cardiovasculaires.

(3) Bosch S, Mignot G (2021) Les vésicules extracellulaires - Un maillon essentiel du système immunitaire. Médecine & Sciences https://doi.org/10.1051/medsci/2021206

(4) De Beaurepaire L., Dauphin T., Pruvost Q., Salama A., Dupont A., Dubreil L., Jégou D., Mignot G., Mahieu B., Hervé J., Lieubeau B., Bach JM., Bosch S., Mosser M. (2024). Three-step scalable production of extracellular vesicles from pancreatic beta cells in stirred tank bioreactors promotes cell maturation and release of ectosomes with preserved immunomodulatory properties. BioRXiv. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.09.05.611247v1

(5) Dauphin T., de Beaurepaire L., Salama A., Pruvost Q., Claire C., Haurogné K., Sourice S., Dupont A., Bach JM., Hervé J., Olmos E., Bosch S., Lieubeau B., Mosser M. (2025). Scalability of spheroid-derived small extracellular vesicle production in stirred systems. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, https://doi.org/10.3389/fbioe.2025.1516482