Emprunter, acheter d’occasion ou encore louer des jouets : vers une redéfinition des normes de consommation parentale ?

Publié par Laboratoire GRANEM Université d'Angers, le 3 juillet 2025 640

Par Eva Cerio, maître de conférences en marketing à l'IAE Angers, membre du laboratoire Granem, Université d'Angers. Dans le cadre du projet Kid'Innov, soutenu par l'Université d'Angers et la Région Pays de la Loire avec le financement Pulsar [1].

Face à l’inflation, à la prise de conscience écologique et à la montée des solutions de consommation alternatives, les pratiques d’achat de jouets évoluent. De plus en plus de parents se tournent vers des alternatives au neuf : achat d’occasion, location, troc… Mais ces nouvelles pratiques suscitent un certain nombre de freins. Pour mieux les comprendre, une étude qualitative a été réalisée auprès de 28 parents d’enfants de 0 à 12 ans, au travers de focus group et d’entretiens, pour explorer ces nouvelles formes de consommation parentale dans un contexte de sobriété contrainte et de quête de sens, et plus particulièrement, pour mettre en lumière les tensions, les motivations et les freins associés à deux pratiques émergentes : l’offre de cadeaux d’occasion et la location de jouets.

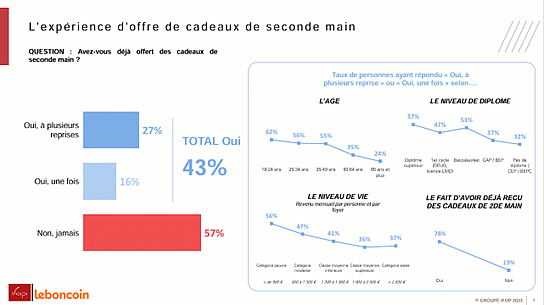

Ces pratiques s’inscrivent dans des logiques plus larges de consommation circulaire et collaborative. L’achat de cadeaux d’occasion, notamment, s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, qui vise à prolonger la durée de vie des produits, à réduire les déchets et à optimiser l’usage des ressources, notamment via la réutilisation, la réparation et le réemploi[2]. Si l’achat de seconde main pour soi est aujourd’hui largement démocratisé, offrir un jouet d’occasion reste une pratique ambivalente. Selon une étude Ifop pour LeBonCoin, 43 % des Français ont déjà offert un cadeau d’occasion (Image 1)[3].

Figure 1. L'expérience d'offre de cadeau d'occasion (IFOP ; Leboncoin, 2023)

Pourtant, elle vient heurter les normes sociales[4] implicites qui entourent le geste d’offrir : le cadeau est censé être neuf, emballé, et symboliser une générosité désintéressée. Le don, dans notre culture, est un rituel codifié. Il doit être généreux, désintéressé, et surtout, ne pas trahir son coût. Offrir un objet déjà utilisé, c’est briser cette illusion en révélant indirectement que le montant dépensé importe. C’est, d’une certaine manière, « salir » le geste. Aussi, cette étude[5] révèle un profil de consommateurs qui s’inscrit dans cette logique : les « gardiens de la norme » qui rejettent fermement l’idée d’offrir de l’occasion. C’est une pratique qui suscite honte et culpabilité pour eux. Mais cette transgression peut aussi devenir un acte de rébellion. C’est le cas des « valorisateurs », qui revendiquent fièrement leur choix. La transgression devient alors assumée, revendiquée, et est un levier d’émancipation vers une consommation plus durable. Mais la majorité des personnes oscillent entre ces deux extrêmes : les « dissimulateurs », qui n’assument pas leur choix et préfèrent cacher l’origine du cadeau ; les « sélectifs », qui l’acceptent dans un cercle intime ; et les « dénicheurs » motivés par la rareté ou la valeur symbolique liée à la difficulté à se procurer l’objet recherché. Offrir un jouet d’occasion reste donc une démarche ambivalente : entre volonté de sobriété et pression sociale du « cadeau parfait », les parents naviguent parmi des injonctions contradictoires.

Cette tension ne se limite pas au cadeau d’occasion. Elle se prolonge dans une autre pratique émergente : la location de jouets. Cette dernière fait partie de la consommation collaborative, qui, bien qu’une définition faisant consensus soit difficile à formuler[6], désigne « l’ensemble des pratiques de consommation dans lesquelles des individus accèdent à des ressources (biens, services, savoirs, espaces) via le partage, l’échange, le prêt, la location, souvent facilitées par des plateformes numériques ». Elle repose sur une logique d’usage plutôt que de propriété, et peut prendre des formes marchandes ou non marchandes[7]. Elle contient plusieurs dimensions[8] : technologique (qui repose sur les technologies numériques, notamment les plateformes issues du Web 2.0), servicielle (qui privilégie l’accès à l’usage plutôt que la possession), organisationnelle (avec les plateformes et les entreprises organisent les échanges entre pairs, souvent dans des réseaux horizontaux), « acteurs » (qui implique une diversité d’acteurs : entreprises, consommateurs, communautés) et relationnelle (qui repose sur des relations interpersonnelles, souvent médiatisées par des communautés).

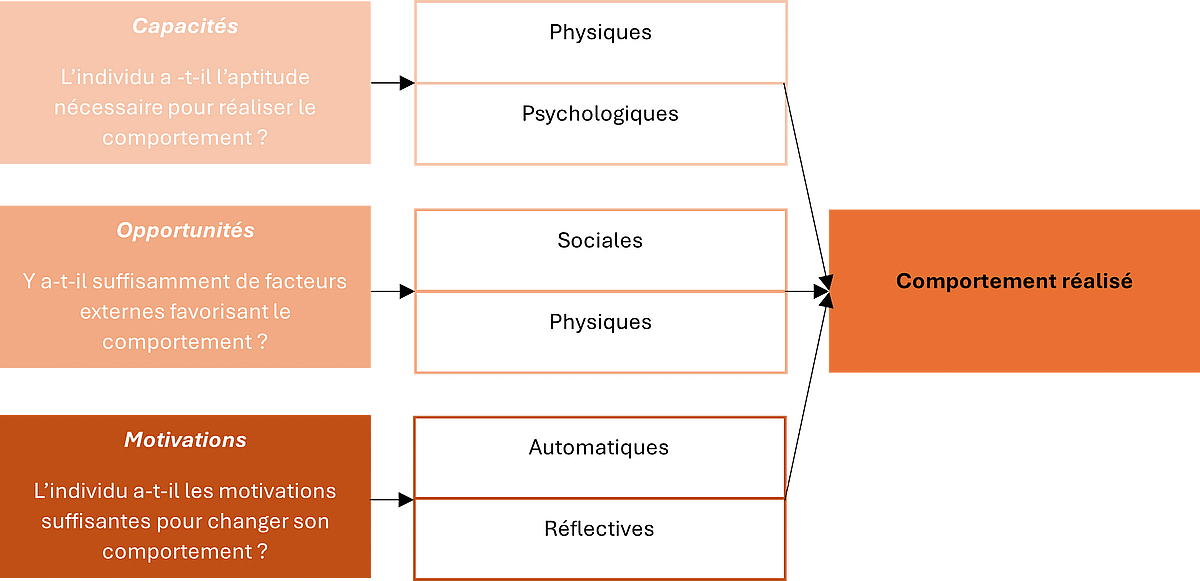

Sur le papier, l’idée est séduisante : moins d’encombrement, plus de variété, un geste écologique. Dans les faits, elle peine à convaincre. En mobilisant le modèle COM-B (Capacités, Opportunités, Motivations – Comportement)[9], inventé par la psychologue Susan Michie en 2011, qui montre que le changement de comportement est influencé par trois facteurs que sont les capacités, les opportunités et les motivations (Figure 1), cette étude sur le sujet, en cours de publication, montre que les freins sont nombreux : manque de points de contact physiques, logistique contraignante, peur de l’usure ou de la perte, surcharge mentale… Sans oublier le poids des émotions liées à la culpabilité de devoir rendre un jouet aimé notamment.

Figure 2. Le modèle COM-B (Michie et al. 2011)

Pour synthétiser, les capacités des consommateurs à louer des jouets sont limitées par un manque de connaissance des services, une faible familiarité avec les modalités de location, et une difficulté à évaluer les jouets à distance. Leurs opportunités sont entravées par l’absence de lieux physiques, la rigidité des abonnements et la concurrence des dons familiaux. Enfin, leurs motivations sont freinées par des émotions négatives : peur de la casse, culpabilité à rendre un jouet aimé, surcharge mentale liée à la logistique. Pourtant, là encore, des formes alternatives émergent. Les ludothèques, par exemple, sont perçues comme des espaces non marchands, éducatifs, où l’on peut emprunter sans craintes et dans une ambiance conviviale. Elles incarnent une autre manière de consommer : plus collective, plus lente, plus humaine. Elles incarnent une forme de consommation partagée, plus acceptable socialement[10].

Ces recherches montrent que les pratiques d’achat et d’usage des jouets ne relèvent pas uniquement de choix rationnels. Elles sont profondément ancrées dans des normes sociales, des représentations symboliques et des émotions. Ces pratiques, encore marginales, pourraient devenir des leviers de transformation vers une consommation plus responsable, à condition d’être accompagnées par des dispositifs pédagogiques et des services adaptés. Les professionnels du jouet, les collectivités et les plateformes ont un rôle à jouer pour accompagner ces transitions : en valorisant l’occasion, en simplifiant la location ou encore en créant des espaces de confiance et de partage.

[1] Ce projet PULSAR a été réalisé en étroite collaboration avec Tiphaine Chautard-Dardé (Univ. Angers), Elodie Juge (Univ. Lille), Isabelle Collin-Lachaud (Univ. Lille) et Gaëlle Pantin-Sohier (Univ. Angers)

[2] Économie circulaire : définition, enjeux et concepts

[3] Les Français et les cadeaux de seconde main - IFOP

[4] Définies comme : « une conception stable et partagée d’un comportement approprié ou inapproprié en fonction d’un contexte social donné, qui dicte les attentes comportementales d’autrui et fournit des “règles” pour son propre comportement » (McKirnan, 1980, p. 76)

[5] Cerio, E., & Chautard-Dardé, T. (2025). «C'est la honte» ou «C’est dans l'air du temps»: Les diverses représentations du cadeau d'occasion dans le secteur des jouets, 41e congrès de l’afm, Lille.

[6] Herbert, M., & Collin-Lachaud, I. (2017). Pratiques collaboratives et habitus consumériste: une analyse des mécanismes transformatifs de la consommation collaborative. Recherche et Applications en Marketing (French Edition), 32(1), 42-62.

[7] Bardhi, F., & Eckhardt, G. M. (2012). Access-based consumption: The case of car sharing. Journal of consumer research, 39(4), 881-898.

[8] Loussaïef, L., Diridollou, C., & Redon, G. (2018). Une proposition de définition de la consommation collaborative par les business models des entreprises marchandes. Management & Avenir, 104(6), 103-125.

[9] Le modèle COM-B pour le changement de comportement - The Decision Lab

[10] Cerio, E., Dardé, T. C., Juge, E., & Collin-Lachaud, I. (2024). Location de jouets: quelle place pour les distributeurs du secteur face aux ludothèques publiques et aux nouveaux acteurs privés?, 26e colloque Etienne Thil, Montpellier.