Les ponts, un sujet, pour ne pas « péter un câble »

Publié par Raphaël Johannes, le 20 mai 2025 590

Après l’effondrement du pont de Gênes en Italie (2018) et du pont de Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne) en 2019, la France a pris conscience de la possible vétusté de son parc d’ouvrages d’art. Un rapport d'information du Sénat publié en 2019 a alerté sur le vieillissement des structures, ce qui a conduit le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) à lancer le Programme National Ponts en 2020. Son objectif : recenser et évaluer l’état des ponts français. En 2023, une deuxième phase du programme étend cette démarche à plus de 20 000 communes [1].

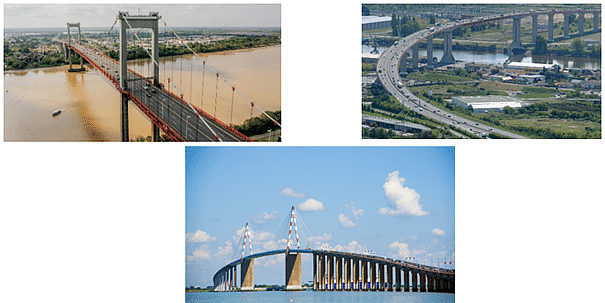

Parmi les ouvrages concernés figurent les ponts à câbles (suspendus, haubanés ou précontraints) (Figure 1) dont beaucoup ont été construits dans l’après-guerre. Ces structures atteignent aujourd’hui la fin de leur durée de vie nominale. Cette recherche se concentre plus particulièrement sur les ponts suspendus et haubanés.

Figure 1 : (a) Pont d’Aquitaine (Suspendu), (b) Pont de Cheviré (précontraint), (c) pont de Saint Nazaire (haubané)

Des auscultations pour les ponts à câbles

L’évaluation de l’état des câbles est essentielle pour assurer la sécurité des usagers et prévenir des effondrements. Des techniques de suivi existent et sont mises en œuvre sur des ponts majeurs comme par exemple ceux de Saint-Nazaire, d’Aquitaine ou de Normandie. Toutefois, le coût élevé de ces dispositifs rend leur mise en place difficile pour les petites communes.

Les câbles, soumis à des contraintes mécaniques et environnementales, sont des zones sensibles. Des méthodes de Contrôle Non Destructif (CND) permettent de les ausculter, mais les extrémités, dissimulées dans les culots d’ancrage, restent hors d’atteinte. Cette zone est pourtant critique : l’eau y stagne souvent, favorisant la corrosion et la rupture progressive des fils.

C’est dans ce contexte que le laboratoire Structures Métalliques et Câbles (SMC) de l’Université Gustave Eiffel développe une méthode d’auscultation innovante, ponctuelle, adaptable et peu coûteuse, dédiée à ces zones invisibles. Elle vise à fournir un diagnostic fiable de l’état des ancrages sans devoir remplacer toute la suspension, réduisant ainsi les coûts d’entretien.

Vers une auscultation des câbles dans leurs ancrages

La technique utilisée pour le contrôle des câbles dans leurs ancrages est les acousto-ultrasons (AU). C’est une technique non destructive qui combine deux techniques bien connues dans le domaine du CND l’émission acoustique et les ultrasons. Elle est basée sur l’analyse des ondes générées par un capteur et enregistrées plus loin par d’autres capteurs. Elle a déjà fait l’objet de plusieurs recherches dans différents domaines (joint collés, équipement sous pression, béton) [2]. Les avantages de cette technique est la possibilité d’adapter le signal d’émission afin d’utiliser des basses fréquences permettant le passage des ondes dans des milieux complexes. Elle permet aussi d’observer des défauts passifs (qui n’évoluent pas) et de traiter les signaux obtenus avec un grand nombre de techniques.

La première étape a été la réalisation d’un premier protocole de mesure tout en adaptant la technique à la pièce auscultée (culot d’ancrage), cela a permis de la tester sur des ponts en service (Le pont de Cézy dans l’Yonne), (le Pont de Touzac dans le Lot) (Figure 2). Ces premiers résultats ont été concluants pour la comparaison des culots entre eux, tout en mettant en évidence différents verrous sur la répétabilité des mesures et sur la compréhension de la propagation des ondes dans un milieu complexe (culot d’ancrage).

Figure 2 : Mise en place des capteurs pour l’ AU à l’extrémité du culot d’ancrage et sur le câble du pont de Cézy dans l’Yonne

Ces observations ont conduit à revenir sur des échantillons simples avec moins d’interfaces : un cylindre plein en acier qui reprend la forme d’un câble tout en limitant les interfaces. Cela a permis d’affiner le protocole (choix des capteurs/ signal d’émission) afin d’améliorer la répétabilité. En parallèle, la création de 6 culots d’ancrages modèle à échelle 1 (avec et sans défauts sur le câble) a permis de travailler sur des références et ainsi d’amasser un nombre de données important pour permettre l’utilisation de techniques d’analyse plus poussées (apprentissage machine) afin d’affiner les résultats obtenus. La compréhension des ondes via des modèles numériques en modélisant le cylindre plein permet de simuler la propagation d’ondes à l’intérieur et d’observer les différences entre les données obtenues sur le modèle et les auscultations expérimentales.

Dans le cadre de la thèse, la démarche est de réaliser une auscultation préalable sur un pont en réparation, puis de récupérer les culots pour les ouvrir et comparer les résultats des mesures d’auscultation avec l’état réel des câbles. Elle permettra de valider l'efficacité et la précision de la méthode proposée.