Faut-il avoir peur de la vaccination ?

Publié par Cyrille Grandjean, le 27 août 2025 1.8k

1. Principe de la vaccination

L’Homme côtoie de nombreux microbes (virus, bactéries, champignons, parasites) dont certains s’avèrent pathogènes. La peau, les cils, les sucs gastriques sont autant de barrières qui nous en protègent. Il arrive néanmoins que ces microbes pénètrent notre organisme par une plaie, inhalation, ingestion ou encore lors d’un contact sexuel.

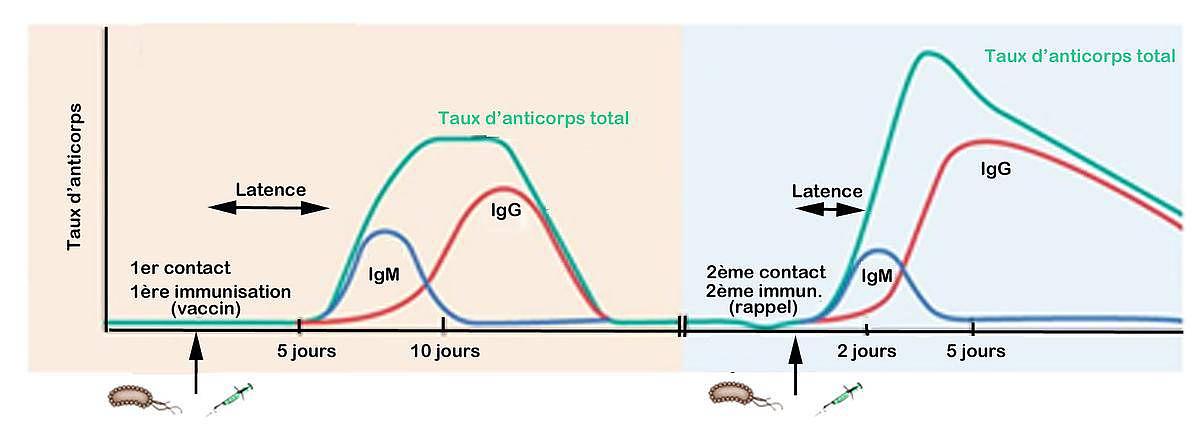

Les molécules qui constituent les microbes (sucres, protéines, lipides, ADN…) diffèrent de celles produites par nos propres cellules par quelques modifications chimiques ou structurales. Au fil des siècles, nos cellules, en particulier celles appartenant au système immunitaire, ont appris à reconnaître ces différences qui sont perçues comme autant de signaux de danger. Face au danger, notre organisme réplique par une réponse de première intention appelée réponse immunitaire innée. Cette dernière permet l’intervention des globules blancs chargés d’éliminer les « intrus ». Il s’agit néanmoins d’une réponse globale, sans grand discernement. En parallèle de cette réponse, se met en place la réponse immunitaire adaptative. Au cours de ce processus, notre organisme réalise une cartographie complète du microbe qui nous infecte. L’identification des parties spécifiques du microbe (appelées antigènes) conduit à des réponses ciblées comme la production d’anticorps. La réponse adaptative permet également de garder en mémoire une empreinte du microbe (un peu comme un individu fiché au grand banditisme). En cas de nouvelle intrusion l’organisme réagit alors rapidement, de manière adaptée et efficace. En fin de compte, nous finissons par être protégés contre la plupart des microbes qui nous entourent. La véritable faille de notre système de défense apparaît lorsque le contact a lieu avec un microbe inconnu, la primo-infection. En effet, la réponse adaptative n’apparaît que 5 à 10 jours après le début de l’infection, parfois de manière trop tardive. Ainsi, dans un certain nombre de cas, l’action conjointe de la réponse innée et de la réponse adaptative primaire sera insuffisante pour prévenir une forme sévère de la maladie voire le décès de la personne infectée.

La vaccination est un processus consistant à stimuler les réponses immunitaires protectrices contre des microbes en exposant l’organisme à des formes non pathogènes ou à des parties spécifiques des microbes (antigènes) afin de nous préparer à lutter efficacement lors de probables rencontres (Schéma 1).1

En définitive, la vaccination mime de manière contrôlée un processus biologique naturel sollicité tout au long de notre existence, notamment lors de notre prime enfance.

2. Eradication de la variole

Quel meilleur exemple que celui de l’éradication de la variole pour illustrer la mise en place de la vaccination et de son efficacité. La variole est une maladie extrêmement contagieuse se transmettant principalement par inhalation de gouttelettes mais aussi par contact direct ou avec des surfaces souillées. Mortelle dans 20 à 30% des cas, on estime qu’environ 500 millions de personnes sont mortes en l’espace de 3000 ans. Le virus de la variole est très probablement responsable de la peste antonine, improprement nommée, qui frappa l’Empire romain entre 165 et 190 faisant de 10 à 15 millions de victimes. Le virus de la variole importé par les Conquistadors puis les Anglais a décimé la population amérindienne et permis la conquête du Nouveau Monde plus sûrement que les hommes en armes.

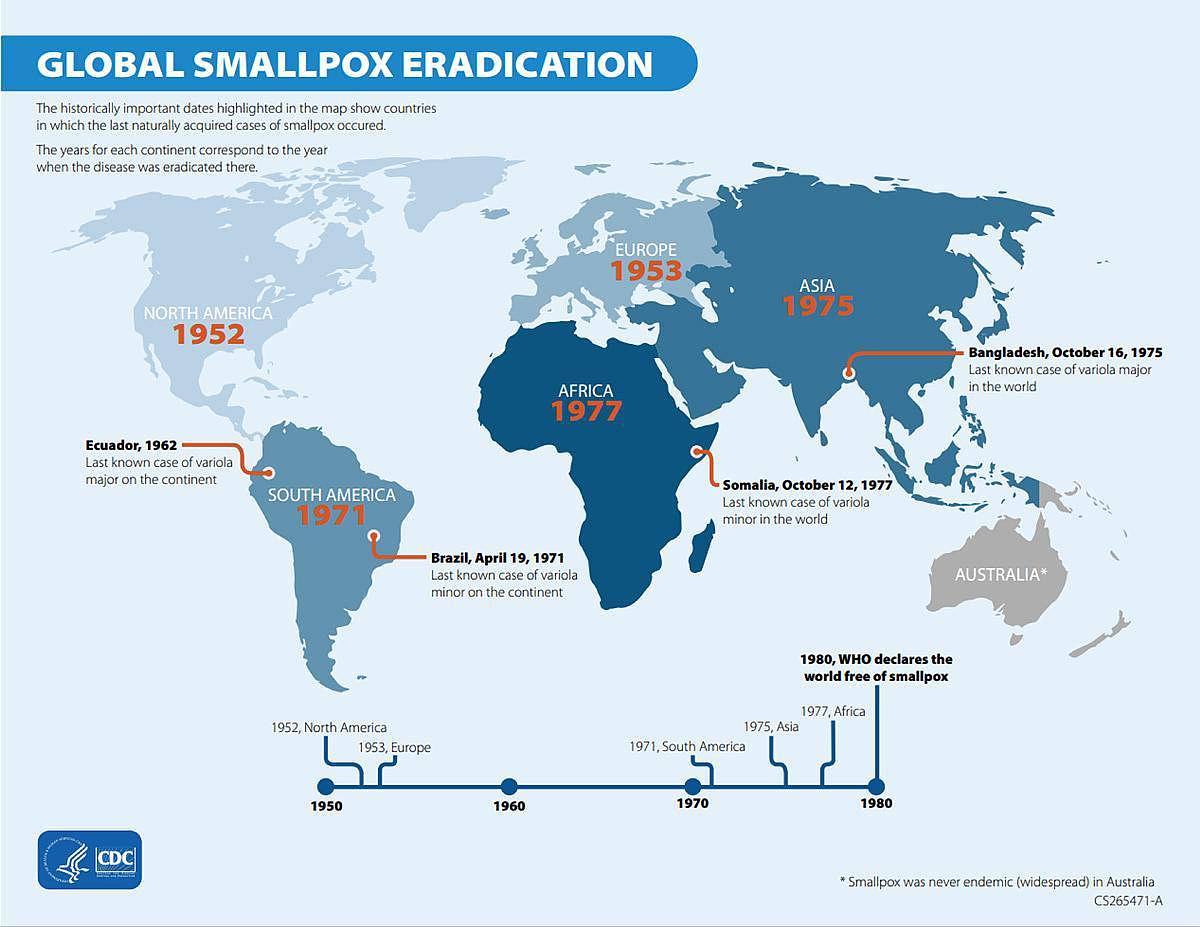

Il semblerait que la variolisation était pratiquée en Chine dès le Xème siècle voire plus tôt avant d’être appliquée en Europe à partir du XVIIIème siècle.2 Cette pratique consistait à prélever le pus d’un malade en voie de guérison et à le transmettre dans le bras d’un individu. Cette immunisation empirique restait accompagnée d’un taux de mortalité de 1 à 2% et favorisait la propagation d’épidémies, toutefois elle était efficace dans le contexte d’extrême contagiosité de l’époque. Entre les années 1769 et 1796, il a été observé que les femmes chargées de la traite de vaches, dont les pis présentaient des pustules semblables à celles causées par la variole, pouvaient développer des pustules sur leurs mains. De manière étonnante, ces femmes ne contractaient pas la maladie lors d’épidémie de variole. C’est le docteur Edward Jenner qui parviendra à valider scientifiquement ces observations. Le 14 mai 1796, il inocule un jeune garçon de 8 ans avec du pus prélevé sur une fermière infectée. Trois mois plus tard, il inocule la variole au jeune garçon qui ne contracte pas la maladie : il est immunisé.3 Aujourd’hui cette expérience réalisée sur un enfant à partir de simples observations et d’une intuition ne serait, fort heureusement, éthiquement pas envisageable. Toutefois il se devait de convaincre une société où l’apparition des épidémies étaient souvent considérée comme le fruit d’une punition divine, dont la médecine reposait encore essentiellement sur la théorie des humeurs, et le rôle joué par les microbes dans les infections était inconnu. Malgré la démarche scientifique irréfutable, ces essais de vaccination ont essuyé des campagnes de dénigrement notamment par la publication de caricatures où les vaccinés apparaissaient comme des êtres mi-homme, mi-vache. En réalité, la vaccine (dérivée du nom latin de la vache : vacca) qui a été inoculée est un orthopoxvirus transmissible à l’homme, de la même famille et très semblable au virus de la variole. La vaccination venait d’être inventée. La variole a été déclarée officiellement éradiquée en 1980 par l’OMS (Figure 1).

L’éradication de la variole est le plus grand succès de la vaccination et de la santé publique mondiale. Ce succès a été rendu possible parce que l’homme était l’unique vecteur de ce virus : l’ensemble de la population étant protégé, le virus s’est éteint faute de pouvoir se répliquer et de se propager. Une telle issue n’est pas envisageable pour la très grande majorité des microbes comme les virus ou les parasites qui sont véhiculés par les différentes espèces de moustiques.

3. Les approches vaccinales et les risques associés

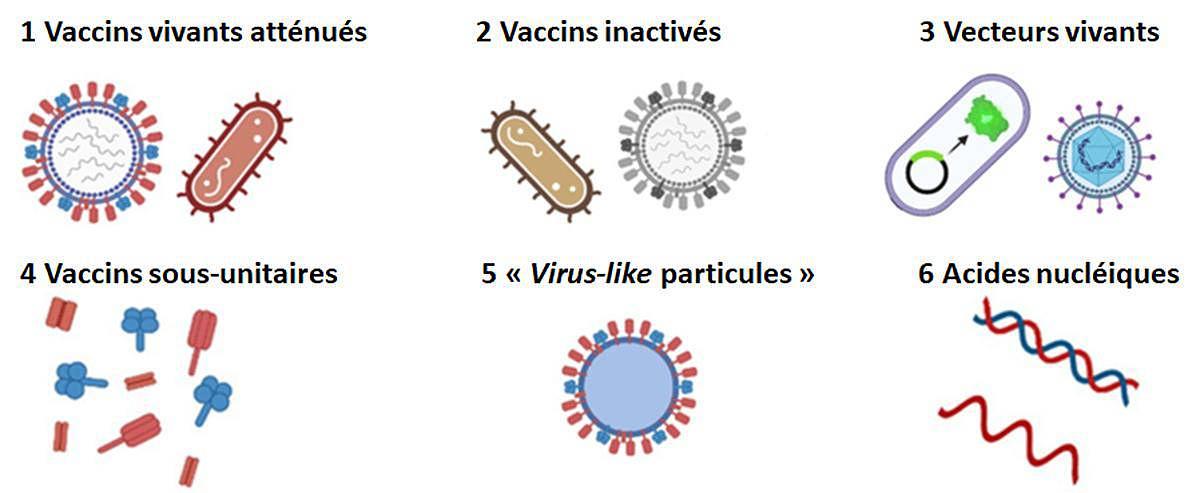

La centaine de vaccins actuellement commercialisés sont obtenus selon six approches vaccinales distinctes (Figure 2).

Dans le sillage du vaccin antivariolique, les principes actifs contenus dans des premiers vaccins ont été des microbes vivants atténués. A l’instar de la vaccine, ils peuvent provenir de souches non pathogènes pour l’homme infectant des animaux mais suffisamment proches du virus ou de la bactérie humaine pour induire une protection. Ils peuvent également provenir de souches pathogènes dont la virulence a été atténuée. Ces vaccins sont souvent très efficaces : le vaccin ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole) a par exemple permis de réduire de plus de 99,9% l’incidence de ces trois pathogènes dans le monde.1 Cependant des effets secondaires sévères restent possibles avec les microbes vivants atténués. Parmi les plus problématiques, le vaccin contre la poliomyélite, on évalue ce risque à moins de 4 sur 1 million,5 ce qui reste très faible.

Il est maintenant substitué par un vaccin inactivé (ou tué).6 Cette catégorie de vaccins à laquelle sont rattachés le vaccin contre la grippe saisonnière ou l’hépatite sont incapables de rendre la personne vaccinée malade. Néanmoins, étant moins immunogène, il est plus difficile de générer la réponse protectrice. Les risques associés à ces vaccins sont souvent dus aux molécules adjuvantes (molécules ajoutées au vaccin pour créer de l’inflammation sur le site d’injection et aider à la stimulation du système immunitaire). L’alun qui est un sel d’aluminium a longtemps été utilisé comme adjuvant. D’intenses recherches sont menées pour substituer ces sels non dénués de toxicité par des adjuvants naturels, apparentées aux molécules à l’origine de la réponse immunitaire innée.

Les vaccins vivants recombinants (vecteurs vivants) apparaissent comme un compromis entre les deux approches précédentes. Le principe vise à vacciner avec un microbe non pathogène pour l’homme, incapable de se reproduire (vecteur) et dont on aura substitué une partie de son matériel génétique par du matériel codant les antigènes du microbe contre lequel le vaccin est destiné. Ces vaccins ne peuvent pas provoquer la maladie mais peuvent néanmoins avoir des effets secondaires, pas toujours prévisibles. Le vecteur lui-même peut être l’objet d’une réponse immunitaire parasite et indésirable. Lors de la pandémie de COVID-19, plusieurs vaccins reposant sur cette technologie ont parfois donné lieu à l’apparition d’effets secondaires résultant de l’interaction non spécifique de protéines du vecteur avec les molécules du sang.7 Leur utilisation a été abandonnée au profit d’autres vaccins ne présentant pas de telles complications.

Les trois dernières stratégies n’utilisent pas des microbes entiers mais quelques antigènes ou molécules précurseurs de ces antigènes, sélectionnés sur leur capacité à induire la réponse immunitaire protectrice.

Il s’agit des vaccins sous-unitaires comme les vaccins antitétaniques, antidiphtériques ou anticoquelucheux constitués de protéines, identifiées comme responsables de la virulence des microbes concernés. Les vaccins glycoconjugués sont, quant à eux, constitués de sucres qui recouvrent la surface des bactéries. Ces vaccins, lorsqu’ils peuvent être développés (vaccins méningocoque ou pneumocoque) sont parmi les plus efficaces et les mieux tolérés, en particulier chez les jeunes enfants. Les « Virus-like particules » dont un exemple représentatif est le vaccin contre l’hépatite B, sont une forme de vaccins sous-unitaires : ils sont constitués de protéines dites d’enveloppe qui s’auto-assemblent pour former une particule, de forme géométrique régulière, par exemple sphérique, particulièrement bien prises en charge par les cellules du système immunitaire. La vaccination contre l’hépatite B a soulevé beaucoup de controverses quant à la possibilité qu’elle induise des cas de scléroses en plaques (SEP). La possibilité d’un lien entre vaccination anti-hépatite B et SEP a été explorée par de nombreux travaux épidémiologiques sans qu’un sur-risque n’ait été démontré. Les causes de la SEP ne sont pas connues. L’hypothèse a été émise sans avoir été formellement confirmée, que la maladie puisse se déclarer chez une personne à risque à tout moment de sa vie, suite à une sollicitation du système immunitaire en réponse à une infection ou éventuellement une vaccination qui, rappelons-le, mime le processus infectieux.

Les vaccins à ARN messager, de manière plus globale à base d’acides nucléiques, sont les derniers nés de l’arsenal vaccinal. Les antigènes sont administrés sous la forme de matériel génétique (de l’ARN synthétique) et ce sont nos propres cellules receveuses qui les traduisent en antigènes. Ils offrent l’avantage de pouvoir être préparés très rapidement suite à l’identification du microbe. Ce sont ces vaccins qui ont permis d’endiguer la pandémie de COVID-19. Sûrs, les vaccins à ARN messager anti-COVID se sont avérés très efficaces et sains y compris chez les femmes enceintes.8

Avec le recul, il est légitime de considérer que la vaccination est sûre. Les progrès réalisés en immunologie, en toxicologie, en chimie, biologie moléculaire…sans oublier les futurs apports de l’intelligence artificielle contribuent chaque jour à améliorer la sécurité des vaccins.

En dehors du vaccin en lui-même, il est également légitime de s’interroger sur les effets que peuvent avoir sur l’organisme des vaccinations répétées.

4. La répétition des vaccinations a-t-elle un impact ?

Onze vaccins sont aujourd’hui rendus obligatoires en France. La plupart d’entre eux sont administrés aux nourrissons ou dans la prime enfance suivis éventuellement de rappels plus ou moins espacés dans le temps. De tous temps et encore aujourd’hui, les enfants bénéficient de la protection passive conférée par le lait maternel mais sont très vite confrontés à de nombreux microorganismes pathogènes surtout quand commence leur sociabilisation. Il n’est donc pas surprenant que la vaccination puisse être tolérée dès le très jeune âge.

En revanche, sauf en cas de surinfection opportuniste, par exemple une pneumonie survenant suite à un épisode de grippe, l’organisme doit en général répondre à un seul pathogène à la fois. Il est donc important de noter que nombres de vaccins sont administrés en combinaison, afin de limiter le nombre de vaccinations, sans interférence lors de la mise en place des différentes réponses. Citons le vaccin ROR qui immunise simultanément contre la rougeole, les oreillons et la rubéole ou encore le pentacoq qui protège contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et les infections à Haemophilus influenzae type b. Comme sa dénomination le suggère, un vaccin comme le Prevenar 13 prévient simultanément contre les infections causées par treize sérotypes (variétés) différents de Streptococcus pneumoniae tous responsables séparément d’otites, de bronchites, de pneumonies voire de méningites !

Le vaccin contre la grippe fait figure de cas particulier car il doit être réitéré chaque année pour tenir compte des mutations du virus. Est-il réellement nécessaire de se revacciner si vous avez été vacciné l’année précédente ou si vous avez eu la grippe ? Dans le cadre d’une étude réalisée au Canada sur des personnes âgées de plus de 65 ans, il apparaît que la protection contre a grippe saisonnière est plus forte chez les personnes sans antécédents vaccinaux dans les 2 voire les 5 années précédentes en comparaison avec les personnes ayants été vaccinées précédemment. De plus, pour cette dernière cohorte, plus la vaccination a été répétée durant les saisons précédentes, moins forte est la protection observée. Il se pourrait que le système immunitaire des personnes vaccinées au cours des saisons précédentes garde en mémoire l’image des virus circulants les années précédentes et ait plus de mal à répondre contre le dernier virus en date.9 D’une manière générale, il est très difficile de répondre à une telle question car les études menées doivent faire face à une grande variabilité. Variabilité au sein des populations testées qui diffèrent par leurs origines ethniques, âges, milieux socio-culturels, comorbidités…Variabilité du virus sur la période d’étude qui peut s’avérer stable ou au contraire muter de manière considérable. Il arrive même que le vaccin qui doit être préparé en amont de l’épidémie saisonnière ne corresponde pas à la souche circulante au moment de la campagne de vaccination. Toutes les études s’accordent cependant pour dire qu’il y a un bénéfice à se faire vacciner.10,11

5. Vaccination : où en sommes-nous ? Où allons-nous ?

La vaccination a été introduite il y 150 ans. Elle a permis de sauver des millions de vie, réduisant de manière drastique le nombre d’infections et permettant même l’éradication de microbes. Il est indéniable que la vaccination demeurera un instrument majeur de la santé publique. A ce jour, une centaine de vaccins sont commercialisés et actifs contre une cinquantaine d’agents pathogènes. Nombre d’entre eux sont perfectibles, 12 familles de virus et 4 espèces de bactéries ont été identifiées comme cibles prioritaires pour les prochaines années par nos gouvernants. De nouvelles approches vaccinales sont appelées à voir le jour et viendront s’ajouter aux six technologies appliquées chez l’homme. Toutes ont leur place, avec des avantages et des limites. Alors que les vaccins vivants semblent être associés à plus de risques que les vaccins non vivants ils offrent l’avantage de protéger contre le microbe ciblé mais aussi d’accroître de manière non spécifique la résistance des personnes vaccinées contre les autres infections. Jusqu’à très récemment, les différences de sexe n’ont pas été prises en compte par la vaccination. Il s’avère que les femmes répondent beaucoup plus fortement aux vaccins et sont protégés différemment des hommes notamment sur le long terme.12,13 Empiriques à leur début, les formulations vaccinales nouvellement développées font l’objet d’essais cliniques rigoureux mais sont testés sur des volontaires sains relevant de cohortes de tailles réduites. Les vaccins souvent administrés à titre préventif, les immunisations pratiquées en masse font inévitablement ressortir les rares cas associés avec des effets secondaires sévères, ayant pu passer sous les radars lors des essais cliniques. Ces rares cas isolés ne sont pas tolérables mais ils ne peuvent pas remettre en cause l’innocuité de la vaccination. En tout état de cause, la vaccination relève d’une décision politique qui pourra évaluer les bénéfices/risques en s’appuyant sur les recommandations des médecins et des scientifiques. Ce seuil peut varier en fonction du contexte, notamment en période d’urgence sanitaire comme par le passé lors des épidémies de varioles ou plus récemment de la pandémie de COVID-19. En d’autres temps, la décision de vacciner prendra en compte le respect des libertés individuelles ou par exemple, des convictions religieuses. Comment convaincre les communautés conservatrices chrétiennes américaines de l’intérêt à vacciner des adolescents contre le papillomavirus qui est sexuellement transmissible ? Le bénéfice à se faire vacciner peut-être perçu différemment à l’échelle de l’individu et à l’échelle du groupe : est-il utile de se faire vacciner si le risque d’être infecté est faible et/ou la maladie contractée bénigne ? Si l’on prend le cas de la vaccination contre la grippe saisonnière, il s’agit de bénéfice économique et sociétal : économique car il faut prendre en considération le poids que font porter les arrêts de travail sur l’économie ; sociétal, si on veut prendre soin des personnes les plus vulnérables, en particulier de nos anciens. Le principe de l’immunité de troupeau ou de groupe est démontré depuis longtemps : nul besoin de vacciner l’entièreté de la population. Vacciner une fraction de la population suffira à empêcher la propagation de ce dernier et permettra à l’ensemble de la communauté d’être protégée. Une sorte de compromis qui contenterait tout un chacun ?

Contributeur

Cyrille Grandjean - DR CNRS ; contact : cyrille.grandjean@univ-nantes.fr

Nantes Université, CNRS UMR6286, Unité en Sciences Biologiques et Biotechnologies (US2B)

CG remercie la Région Pays de la Loire pour son soutien financier (Programme Trajectoire Nationale) ainsi que l'ANR (Projet SiSHo - ANR-21-CE07-0053). CG remercie également Annie Lambert et Maxime Traineau pour leur relecture et leurs conseils avisés.

Image

Ne porte pas de masque ; N’écoute pas la science ; Ne vois pas l’intérêt des vaccins - Variole du singe : « Voilà mon genre de personnes »

Reproduit avec la permission de Joe Heller/Heller Syndication

Bibliographie

1. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S, Masson PL. Les bases de l’immunologie fondamentale et clinique; Elsevier Masson: 2016

2. Vuitton DA. Immunologie : Simplissime ! 1re éd.; Pradel : Rueil-Malmaison, 2008

3. Plotkin SA, Orenstein WA. Vaccines; Elsevier Health Sciences: 2008; p773-804

4. CDC History of Smallpox https://www.cdc.gov/smallpox/about/history.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/smallpox/histo ry/history.html

5. Platt LR, Estívariz CF, Sutter RW. J Infect Dis 2014, 210 Suppl 1:S380-9. doi: 10.1093/infdis/jiu18 Vaccine-associated paralytic poliomyelitis: a review of the epidemiology and estimation of the global burden.

6. Bessaud M. Med Trop Sante Int 2021, 1(4):mtsi.2021.191. doi: 10.48327/mtsi.2021.191. eCollection 202. Le nouveau vaccin antipoliomyélitique oral : Un tournant décisif pour le programme d’éradication ?

7. Zidan A, Noureldin A, Kumar SA, Elsebaie A, Othman M. Semin Thromb Hemost 2023, 49(1):9-14. doi: 10.1055/s-0042-1759684. COVID-19 Vaccine-Associated Immune Thrombosis and Thrombocytopenia (VITT): Diagnostic Discrepancies and Global Implications.

8. Male V. Nat Rev Immunol 2022, 22(5):277-282. doi: 10.1038/s41577-022-00703-6. SARS-CoV2 infection and COVID-19 vaccination in pregnancy.

9. Kwong JC, Chung H, Jung JK, Buchan SA, Campigotto A, Campitelli MA, Crowcroft NS, Gubbay JB, Karnauchow T, Katz K, McGeer AJ, McNally JD, Richardson DC, Richardson SE, Rosella LC, Schwartz KL, Simor A, Smieja M, Zahariadis G; Canadian Immunization Research Network (CIRN) investigators. Euro Surveill 2020, 25(1):1900245. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.1.1900245.T he impact of repeated vaccination using 10-year vaccination history on protection against influenza in older adults: a test-negative design study across the 2010/11 to 2015/16 influenza seasons in Ontario, Canada.

10. Valenciano M, Kissling E, Larrauri A et al. I-MOVE primary care multicentre case-control team. Influenza Other Respir Viruses 2018, 12(5):567-581. doi: 10.1111/irv.12562. Exploring the effect of previous inactivated influenza vaccination on seasonal influenza vaccine effectiveness against medically attended influenza: Results of the European I-MOVE multicentre test-negative case-control study, 2011/2012-2016/2017

11. Belongia EA, Skowronski DM, McLean HQ, Chambers C, Sundaram ME, De Serres G Expert Rev Vaccines 2017, 16(7):1-14. doi: 10.1080/14760584.2017.1334554. Repeated annual influenza vaccination and vaccine effectiveness: review of evidence.

12. Aaby P, Benn CS, Flanagan KL, Klein SL, Kollmann TR, Lynn DJ, Shann F Nat Rev Immunol 2020 20(8):464-470. doi: 10.1038/s41577-020-0338-x The non-specific and sex-differential effects of vaccines.

13. Benn CS, Fisker AB, Rieckmann A, Sørup S, Aaby P. Lancet Infect Dis 2020, 20(10):e274-e283. doi: 10.1016/S1473-3099(19)30742-X. Vaccinology: time to change the paradigm?