Les jumeaux numériques nomades : une nouvelle parade au piratage ?

Publié par Harimanga-Yannick Rakotonirina, le 27 novembre 2025 500

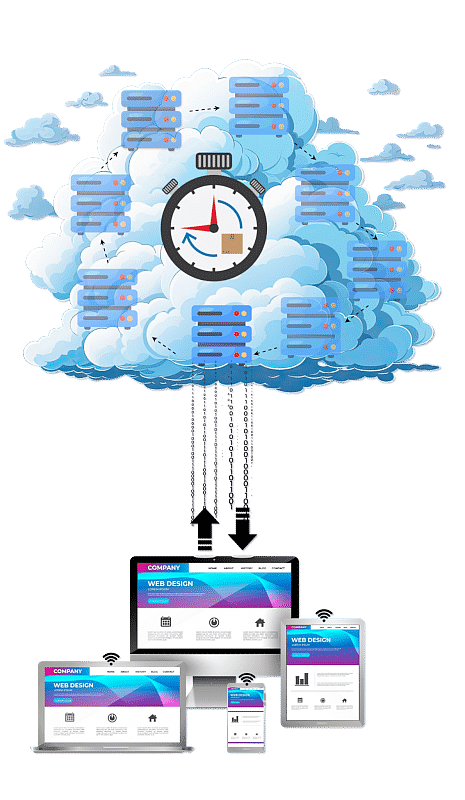

Dans cette nouvelle ère de l’usine centrée sur l’humain, des technologies émergentes telles que les jumeaux numériques (JN) deviennent indispensables. Les JN sont des applications web copiant fidèlement dans un ordinateur hébergé à distance le fonctionnement des machines. Ceux-ci permettent également d’envoyer vers l’usine des commandes de contrôle via le réseau Internet. Il est alors essentiel d'assurer leurs cybersécurités, car une fois mises en ligne, ces clones virtuels s’exposent au risque de piratage. Dans le cadre de ma thèse au LARIS de l'Université d’Angers, ma recherche consiste à mettre en œuvre de nouvelles stratégies de cybersécurité pour les jumeaux numériques industriels.

Des réticences dans l’adoption des jumeaux numériques industriels

348 000, c’est le nombre d’ atteintes numériques1 recensées en 2024, soit une hausse de plus de 74 % sur les 5 dernières années selon le rapport annuel relatif à la cybercriminalité du ministère de l'Intérieur. Ce constat rejoint les craintes de certains industriels sur le pilotage des usines à travers Internet malgré les avantages énormes que cela implique. Pourtant, la révolution de l’usine connectée, entamé depuis une décennie continue d'évoluer. Alors, que faudra-t-il apporter aux applications industrielles, notamment aux jumeaux numériques pour accroître leurs sécurités informatiques ?

Des jumeaux numériques au service de l’industrie

Les JN sont des copies virtuelles d’un objet ou d’un équipement, utilisées pour reproduire leur fonctionnement et prévoir leur comportement futur [i]. Des JN industriels dupliquent alors comme un miroir le fonctionnement des machines industrielles en temps réel. Grâce aux JN, de nouvelles approches émergent dans la surveillance et dans l’entretien des équipements industriels.

Par exemple, des opérations de maintenances à distances qui permettent les diagnostics en prévention des pannes sans interrompre les activités industrielles en cours. Ils servent aussi à tester de nouveaux modules de matériels industriels avant leurs utilisations réelles. De plus, avec cette technologie, les techniciens de contrôle disposent d’un espace fictif pour réaliser sans crainte des exercices de simulation de pannes. Ces exercices factices assureront un rétablissement rapide à une situation normale lors de vraies pannes.

Dans tous ces cas de figure, ils procurent un retour sur investissement intéressant pour les usines. D’ailleurs, l'idée de construire un jumeau numérique est née historiquement, dans les années 60 à la NASA pour réduire les dépenses liées aux multiples tests sur les prototypes de composantes des navettes spatiales.

Jumeaux numériques : ces clones virtuels de machines

Crédits : DC Studio/Freepik & rawpixel.com/Freepik.

La version virtuelle des machines dans les JN s’appuie sur des données mises à jour en continu sur l’état de la machine. Différents types de capteurs enregistrent en permanence ces aspects de la machine tels que la température, la vitesse, le débit puis les transforment en données numériques. De plus, des dispositifs appelés “actionneurs” capables de faire agir des équipements travaillent en harmonie avec ces informations venant des capteurs. Ces données numériques sont ensuite collectées dans un ordinateur pour y être regroupées et constituer le double virtuel. Les comportements des machines sont simulés à partir de programmes informatiques alimentés en permanence par ces informations venant des capteurs. Selon IBM, il existe plusieurs types de ces modèles numériques, adaptés à différents domaines d’application tels que les opérations de production, l’urbanisme ou encore le secteur automobile.

Le système virtuel ainsi obtenu est organisé logiquement de sorte qu’il recopie le fonctionnement réel des machines. Enfin, une application web de JN s’occupe d’afficher une représentation en 3D ou 2D associée à cette logique de fonctionnement. À travers une communication avec les actionneurs, cette application JN est en mesure d’envoyer des commandes à distance vers les machines. Cela permet au technicien de contrôler l'usine sans être sur place. Un peu comme avec les maisons connectées surveillées à distance par leurs propriétaires.

Et si faire bouger les jumeaux numériques pouvait les protéger ?

Les JN sont hébergés dans des ordinateurs distants appelés “serveurs”. Ce serveur constitue le centre névralgique du JN et lui procure des facultés à double tranchant. D’un côté, les utilisateurs profitent d’un accès flexible peu importe leurs localisations avec leurs appareils de connexion (ordinateur, smartphone, etc.). Mais d’un autre côté, il existe un risque qu’en identifiant ce point d'entrée unique, un pirate sache exactement où frapper.

Cependant, une idée surprenante, proposée par des chercheurs en cybersécurité, consiste à déplacer des serveurs. C’est comme les chasseurs nomades qui changent de campement plusieurs fois au cours d’une année. C’est dans ce sens, que nous menons des expériences de mise en œuvre de serveurs nomades. Cette approche provoque une baisse considérable de l'efficacité des programmes malveillants rendant le JN et son serveur plus sécurisés.

Concrètement, un programme informatique automatisé déplace aléatoirement le serveur contenant le JN. Pour assurer une fluidité d’utilisation et de connexion à cette réplique numérique, nous apportons les configurations adaptées afin que ce mouvement dynamique de serveur soit transparent vu de l’extérieur.

Crédits : starline/freepik.

Les serveurs nomades, pourraient-ils changer la donne ?

Imaginer une personne qui s'essouffle en courant pour tenter de rattraper un train en marche. De la même façon, les serveurs nomades font courir les pirates en permanence derrière une cible mouvante. Des efforts considérables sont nécessaires pour tenter de compromettre le serveur. Dans l'absolu, la mise en œuvre de cette approche va ralentir cette prolifération de programmes malveillants. Cela rejoint l'un des objectifs de recherche de cette thèse que j'effectue au LARIS de l’Université d’Angers : la résilience des applications contrôlant les machines industrielles. Néanmoins, nous recommandons la combinaison de cette approche avec d’autres techniques de protection pour renforcer la cybersécurité des JN et des serveurs généralement.

Article rédigé par Harimanga-Yannick RAKOTONIRINA, doctorant au laboratoire LARIS (Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes, EA 7315, Université d’Angers). Le projet de thèse est financé par une allocation doctorale de la Région Pays de la Loire (50%) et d'Angers Loire Métropole (50%).

Références

[i] https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823657-4.00010-5

1 Une atteinte numérique est le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données résultant à la modification de données d’un système ou à une altération du fonctionnement de ce système. [ Code pénal, art. 323-1 ]